|

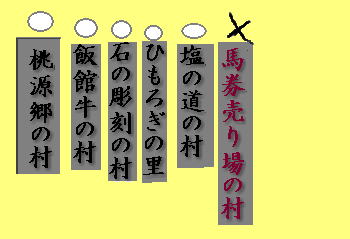

|

|

|

|

�W�t��

�i��F�E�o�t�E�Q�]���j

�W�t���o�w�� |

�������i�������j

�������o�w���E�Ղ�E��n�� |

���m���@(�����s�j

�_�������^����E���n�E���� |

�k���@�i�������j

���叫���o�}���E���� |

�F����

�i���n�s�E�V�n���j

�o�w���E���叫���o�w |

|

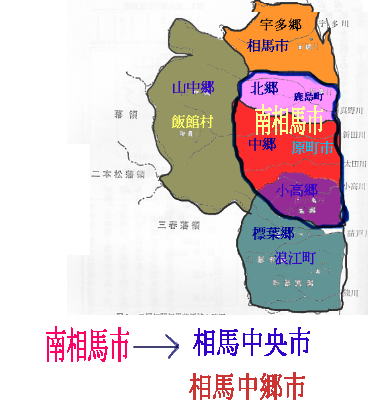

�s���������̖��O(�쑊�n�ɂ͕s�����E�E�E�E�E)

�s���������̖��O(�쑊�n�ɂ͕s�����E�E�E�E�E)

�����s�A�������A�������A�ъْ��͍������āu�쑊�n�v�ɂȂ�̂��A���ꂪ��W���Ĉ�ԑ��������B���n�𒆐S�ɂ��Ă��̓삾����쑊�n�ɂȂ�B�쑽���̗ǂ������͖̂k��(�ق��ۂ�)�Ƃ������C�Ȃ������쑽���Ƃ������Ď��ɂ��ăC��-�W���ǂ��Ȃ������Ƃł���B��ё����s�Ƃ����͍̂D���ł���B���N�������͂��܂�������Ȃ��A���̎q�̐�͉��N���������疼�O��ς���ׂ����Ƙ_�����N�����Ă��邪���}�g�^�P���̉ڈΐ����œy�n�̖��ɐ��܂����q�����̖�����Ɏ̂Ă����炻�̖����c���Ă���B��������X�������j��z�N������n���ł��肱������N����������ƊȒP�ɕς��邱�Ƃ��ł���̂����ł���B���j�̏��̂悤�ɒn���ɋL����Ă��邩�炾�B�������ꂽ�ڈ̉��O�������ɏh���Ă���̂�������Ȃ��A�������������ȒP�ɕς���̂����ł���B����͒P�Ȃ�`���Ƃ�������܂ł�������Ȃ�ɒn�����c���Ă��邱�Ƃ͂��̓y�n�̐l�������`�������Ƃ͓y�n�̐l�̎v���������ɏh���Ă���B�y�n�̐l�����������d�ł��ɓ��������c���Ă���B���ł������������Ƃ���{�̓t�B���s���Ƃ��Ŗ��ɂȂ����B���{�l�̎q�����ł��������̂܂܋A���Ă��܂������{�l�̒j���̖��ł���B�t�B���s���̏����ł����{�l�̎q�����̂Ă����������邩������Ȃ��A���j�͓������Ƃ����肩�����Ă���B�l�Ԃ̋ƂƂ������̂Ȃ̂��M���V���̃I�����s�b�N�ł����łɕs�������Ĕ��S���ŋ��Z�ɏ������l�����Ă���������Ȃ߂邽�߂̋L�O�̑����c���Ă���Ƃ��������ɐl�Ԃ͓������Ƃ����肩�����Ă����B�I�����s�b�N�ł͍���C���h�l�V�A�����f���������Ĕ������ł��Ȃ��Ƃ������珤�Ǝ�`�ƃO���|�o��-�[-�V�����ŕn�R�ȍ��ア���͂�������ɂ����Ⴊ�����ɂ�����B

�����쑽���Ɂu�����킢���v�Ƃ�����������Ȃ��̖������ł������ɂ͂����킢������̂��Ǝv���̂��l�Ԃł���B������ꎞ�K���w�̐ؕ������Ƃ��u-���ɂȂ����B�l�Ԃ̓C��-�W���ӊO�Ƒ厖�Ȃ̂��B�����킢���Ȃ��Ă������킢�Ƃ���ƂȂ����킢������悤�ɂȎv���邩��s�v�c�ł���B���t���邱�Ƃ͂�����ނ��������̂��B

���낢��Ȗ��O�̕�W���������Ȃ��Łu�쑊�n�v����ԑ��������̂͂Ȃ���?����͕��}�Ȗ��O�ł���B���n�����邩�炻�̓삾����쑊�n�ƂȂ�B�ł��쑊�n�ƂȂ�Ƒ��n�s�ɕt�������s�̂悤�ɂȂ�V�������������s�̖��ɂ��Ă͕��}�����͂��Ȃ����A���n�S�̒��œ�ɕ����ꂽ�̂����番����₷�����Ƃ͊m���ł���B�s���s(�Ȃ߂���)�Ƃ����̂����\�������B�Ñ�̌S�ł���s���s�͂��傤�ǎ������A�����s�A�����s�̗̈�ł��荡�̑��n�s�͉F���S�ł������B���Ƃ��Ƃ͎������̕��c���������n�S�̗̈�ł��肻�ꂪ�s���S�ƉF���S�ɕʂꂽ�̂��B������s���s�ƂȂ�ƌÑ�̌��̏�Ԃɖ߂������O�ƂȂ邩����j�I�ɂ͍s���s���������̂ł͂Ȃ��A����������͂Ȃ��݂��Ȃ��A���̐l�ɂƂ��Ă��s���s���ĉ����낤�ƂȂ�B��n�ǂ��͒m���Ă��Ă��s���s�̗R���������˂�̂͌Ñ�j�}�j�A���炢�ɂȂ邩����ł���B�����^��̑����̖��t�W�Ɋւ��Ė��Â������������B�^��s�Ƃ�������������͈�[�����Ȃ��A���n�����s�Ƃ����̂�������������Ȃ��A�����O�ɏ������̂ő��n���s�Ƃ���n���s�Ƃ�������������[���炢�����Ȃ������B�����������z�����l���������Ƃł���B�^�������Ƃ���Ɛ^���n��Ƃ����n�쌴�s�Ƃ����̂���Ăł���B��n���s�͂��������n�쌴�s�͂Ȃ������B��n�ǂ����C��-�W������Ȃ�n������K�v������B���ɖ�n�ǂ����s����_���������C��-�W���ĂЂ�s�Ƃ��_�������s�Ƃ����������B�Ȃ��Ȃ��s�����̖��t�������͂ނ��������B

�Ƃ����̂͂���͏���ɖ��t�����Ȃ��A���낢��Ȗ�肪�łĂ��邩�炾�B�쑊�n��������炱��Ɍ��܂�̂����[�Ŗ��O�����܂��Ă��܂��̂��A���ꂪ�����`�Ȃ̂��A����ɂ����Ă�������ƕ��}�ł��葊�n�ɋA�������s�Ƃ������Ƃŕs�����c�邾�낤�B�V���n�s�Ƃ�����������������V���n���V�����đ��n�s�͌Â������ɂȂ葊�n�s���甽�������邩������Ȃ��A�Ƃ������쑊�n�Ƃ����̂͗]��ɂ����}�ł���V�������������s�Ƃ��Ă͎�̐������Ă���B�����V�����s���ɗ�ނƂ����_�ŃC���p�N�g���Ȃ��a�V�����Ȃ��A�]��ɂ�����ȕ��}�Ȗ��t�������Ȃ̂ł���B�ł͂���ȊO�K���Ȃ��̂�����̂��Ƃ����ƂȂ��Ȃ��Ȃ����獢��̂��B

���Â�ɂ���20�N�ԂŐl����Ȃǂ�376�����ߖ�ł���Ƃ������獇���̌��ʂ͑傫���̂��낤�B�����c�������ɂQ�O�l�ȏア��̂͑�ςȏo��ł���K�v�Ȃ��A���ꂪ4�A5�l�ɂȂ邩�炻�̓_�͂����A�������X�g�������邩����肵���A�E�悪�Ȃ��Ȃ邱�Ƃ͒n���ɂƂ��Ă͖��ł���B���铇�ł͌����������A�E�悪�Ȃ��Ƃ����Ƃ��������B�������͒n���̈��肵���o�ς̊j�𐬂��Ă����̂ł���B����͌������ƂƓ����Ŗ��ʂȏo���������B�����������ׂȎ���͏I������B���n�S�Ɣъق̂悤�ȎR������C�����邩�炻��Ȃ�ɕω��ɂ͂Ƃ�ł���B�����C�͎������̊C�����炯�̊C�ɂȂ�C�J������ł��Ȃ������B�C�ň���Ȃ������V�т��ł��Ȃ��A�C�̖��͂������Ă���B�����������̏����͂��Ȃ肢�������Ȃ̂��B����͈ӊO�ƕ]������Ă��Ȃ��A�������������͏��Ȃ����炾�B�����S�̓I�ɉΗ͔��d���Ȃǂ��ł��Či�ς͈����Ȃ����B�ނ���R�̕������R�����Ȃ�ꂸ���͂����邩������Ȃ��A�����G�����͋N���ɂƂ�ōL���A�ł����������Ȃ��ȂNJό��I�ɂ͖��͂�������B���Â�ɂ���u�쑊�n�v�Ƃ������͔[�������Ȃ��l�������̂ł͂Ȃ����A���̑���ƂȂ�Ƃ܂��ނ��������B����ɂ��Ă����N�ӂ�܂łɍ������s����Ƃ����̂͑�������B�����Ƃ��Ƃ̂��ƂƎv�������炾�B���{�ŋ}�����Ă��邩�炾�낤�B�}���ɕς����Ă��܂����猻��͍���̂��B���ӂ��n���Ȃ������ɂǂ�ǂ�ς����Ă��܂��͖̂�肾���������������Ă��邩�琭�{�ŋ}�����Ă���B����قǍ�������Ԃ̖��Ȃ̂��낤�B

�����ƊԈႢ�Ȃ��̂��B

�V�s���͉_����s

�����s���S�̍������Ŗ��O�͉_����s�Ɍ��܂����B�_�������Ŗ�n�ǂ��̐_�����D�킪�s���邩�炾�B�����Ƃ������O�͂����������̌����ς��痈���̂�������Ȃ��A�Ȃ�炩�傫�Ȍ����������̂��B�n���ł��P�Ɍ��Ƃ����̂��Ñォ�炠�����B��B�ł͌��̓o���Ŋ؍��n�̖��O�炵���B�����Ƃ������O�͑S���I�ɑ����B�_����Ƃ��������傫�Ȏs�Ƃ����ł͂Ȃ������������̖��ł͑����B�Ђ肪�u�ȂǂƂȂ�ƐV���Z��n�ɑ�����������Ȃ��A��������j����ꏊ�Ƃ������V�����s�̂悤�Ɏv���邩������Ȃ��A���n�s�����邩��쑊�n�Ƃ����̂��_���g�c�ʼn��債���瑽�������B������쑊�n�ɂȂ�Ǝv���Ă����B�_����s�Ƃ�������͏\���������Ȃ����ꂪ�s���ō̗p����Ƃ͎v���Ă��Ȃ������B�����Č�������ɕs�����Ƃ����l���łĂ����B�쑊�n�̕��������A���n�����邩�炻�̕��������Ƃ��������łĂ����A�����������߂�̂���������Ƃ����ӌ��������A���ۖ{���ɗ\�Z�����炤���߂ɋ}���ł���B�_����s�Ŗ{���ɂ����̂��ǂ����ǂ��������ꂸ�Ɍ��܂��Ă��܂����̂��B�܂��_����s�ƂȂ�Ƒ��n�̓C��-�W����Ȃ�����_����s�͂ǂ��ɂ���ƂȂ�B���ꂪ��Ԃ̖��ł���B�C��-�W�Ƃ��Ă͈����͂Ȃ��A�������j�I�Ȃ��̂����@���Ă��邩�牽��������Ȃ��ƂȂ�B���ꂪ�S���V�����s�s�Ȃ���͂Ȃ������B���j����s�s�ł͗��j���l�����˂Ȃ�ʂ̂��B�쑊�n�ł���͂�s�����������낤�B�ǂ����t���Ă��s���͂łĂ���B���n��Ƃ����̂��ǂ��ł��낤���A���n���̔n��͗����̐^��̊����̐^��Ȃ̂��B������܂����������ꂪ�������̂����邾�낤�B�n���͂����������ۂ͖��C�Ȃ����̂������B���p�I�ɂ���ꂽ���̂��������炾�B�Ƃ������_����s�ƌ��܂����ȏ�͂���Ŏn�߂鑼�Ȃ��̂�������Ȃ��A�_����s�ƂȂ�ƍZ�̂ȂǍ��̂ɂ͍��₷����������Ȃ��A�ł��ǂ����Ă�����ɂȂ��߂Ȃ��l�͂��Ȃ肢�邾�낤�B�ӊO�Ƃ��̖��O�̍�p�͑傫���̂ł���B��������ꂩ�璷���g���ƂȂ邩����Ȃ̂��B

�����m�� ���g�悹�� �_����s

���n����R�̉̂� �l�X�Ɩ�n�ǂ��̗�

�ĉ_�N���� �n�W�� �ǂ�߂�

�`�Ƃ̊��� ���ҋ삯��� �_������

����̌Õ� ��Ȃ� ��p����

�����̐^��̑��� �Ñ���Â�

�����G�̎R���]�� �䂩�����n

�����Ɉ�� �F���J�� ��������

��{���� �d�@�̒n ��������

����܂� �w�ɔ_���ɗ�ނׂ�

�H�����₩ ����͂����ɘZ����

�V���Ȏs(�}�`) �_����s�� �h������

�쑊�n���_����s�ƂȂ�Ƃ��̂悤�Ɏ��Ƃ��Z�̂Ƃ��s�̂Ƃ��͍��₷���Ȃ邱�Ƃ͊m���ł���B

�ъّ����������Ȃ��̂͂Ȃ�

�s���������ł킩�������Ƃ͏���̍\�����v���g�߂Ȃ��̂ɂȂ������Ƃł���B�\�����v�͖��ʂȂ��́A��Ґ�̂Ăł��菟���g�ƕ����g���͂����肳���邱�Ƃł���A�����J�^�̎�����H�̐��E�ɂ��邱�Ƃł���B�Љ�̊K�w�������łɐi��ł���B�������炳��邵���̂�����͍̂��x�ȋ��炪���邪���̂Ȃ����̂͋����팸���ꂽ�n��Ȍ����炵�����Ȃ��Ȃ�B�n��ł������Ƃ���ƈ����Ƃ��낪�͂����肷��B�Ȃ�����ȂɎs�����������}���ł���̂��A���{�����Ƃ��ċ���^���邩�炾�B�����~�����ċ}���������Ă���B�\�����v�͒n��̃��X�g���ł��������B��Ђ̃��X�g������n��̃��X�g���ɂȂ�B�m���ɒn���ɂ͌������Ƃ̂悤�Ȗ��ʂ����������B�䂪���ł��Ȃ�Ŗ싅���������肷��̂�������قƂ�ǎg��Ȃ��������Ƃ����y�����Ɏd����^������̂������B�������H���d��������ƃ[�l�R�����v�����Ă���͎̂����ł���B�ߑa�������R���ł͓����Ƃ����B��̌��������̏ꂾ�����肷��B���ꂪ���ɂ��Ă��\�����v�͒n���ɂƂ��ĕK�������������Ƃł͂Ȃ����Ƃ͂�����B�c���Ȃւ�̂͂����ɂ��Ă��ъّ��ɂ͏����Ȏx�����炢����������

�܂��Ă�V�s�ɂȂ�A�������ъڑ�����s��c�������Ȃ��Ȃ�\�������Ă���܂��B�������U�Ȃ�Ă����Ă݂��Ƃ���Łu�Ȃ����͂ӂ�Ȃ��v�̂ł��B���̌�t�ł����č��̉���ŕς���ł��B�������U����ቻ����Ƃ����Ƃ������Ă݂��Ƃ���ŁA����Ȃ��Ƃ͉��̕ۏɂ��Ȃ�܂���B�܂��Ă��̔C�Ӌ��c��ō��ӂ��Ă������s�����́u�\�Z���茠�v���A���x�̂Ђ�̎s�ł́u�\�Z�g�v�ɕς��Ă��܂��B����͂����̕����̕ύX�ł͂Ȃ��̂ł��B�����ɕ������U�̍������̎p���݂���ł��傤�B

�������Ƃ������A���������ňӎu����ł��邱�Ƃ���Ȃ̂ł��B

(�ъّ��̌f�����)

�����͒P���ɍl����Ƒ傫�Ȏs�ƈꏏ�ɂȂ������������I�ɂ��y���Ƒf�l�I�ɂ͎v���B���ꂾ���ł͂Ȃ��A�����ȑ��Ƃ��ēƗ����Ƃ��đ���ۂ������Ƃ����v�]������B�����I��肾���ł͂Ȃ��̂��������B�����s�Ə������A�������͓S���łȂ���o�ό�����̂ł���B�������邱�Ƃɒ�R�Ȃ��������d���ł������s���S�ɂȂ��Ă���̂��B�������]�ԂŖ����̂悤�Ɍ����s�ɍs���Ă��邵���]�Ԃł��ȒP�ɍs����̂��B�Ƃ��낪�ъقƂȂ�Ǝ��]�Ԃōs���ƈ��������ɂȂ�B�����}�ȍ���z���˂Ȃ�Ȃ��̂��B����Ŕъقɂ͂Ȃ��Ȃ��s���Ȃ��č����Ă���B���̎���R���ŕ�炷�ɂ͎����ԂȂ��ƕ�点�Ȃ��A��҂����Ȃ����o�X�̕ւ͈������g�����ɂȂ�Ȃ����炾�B

�ъق͒n���I�ɂ��������u�₳�ꂽ�ꏊ�ō����Ŋ��������Q�ł��ꂵ�B�������̒n���I�Ɋu�₳�ꂽ���Ƃ��������ă`�F�`�F���̂悤�ɓƗ����ێ��������A�Ǝ��̑������������Ƃ����v�]�ɂȂ��Ă���B������n���I�Ȃ��̂�����������̂��낤���B���͒n�`�I�ɒn���I�ɕ��y���琢�E���l���邱�Ƃɋ��������邩�炻����������͐��E�I�ɋ��ʂȌ��ۂȂ̂��Ǝv�����B�Ƃɂ����ъق͍L�����͖L���ł���B�ƁX���_�X�ƐX�ɉB����Ă���B���ɗU����悤�ɂ��ǂ��Ă䂭�ƐX�̒��ɉB����Ďv�������Ȃ��Ƃ�����B���������_�����G�����͕l�ʂ�ł��S�������̊X�Ƃ͈Ⴂ�ʐ��E�Ȃ̂ł���B�����炻���ɂ͕ʂȎR�̍����̗ΖL���ȑ��Ƃ��Ă̖��͂�����̂��B�܂�ъق͒n�`�I�ɒn���I�ɕʐ��E������o�ϓI�ɂ͋ꂵ���Ă������I�������������Ƃ����̂��킩��B����̓`�F�`�F�����R���œƗ����ł��肽���X�C�X���Ɨ����Ƃ��Ĉێ�����Ƃ����̂ƂɂĂ���̂��A��̎R���ɓƗ��̎����̊��������������̂��A����͂���Ȃ�ɗ����ł���B���������v�]���������ɂ͂����ł������B���������̂��瑺�̋��Ƃ����̂͏d�v�ȈӖ���������߂Ă����̂ł���B�j�����Ȃǂ̍Ղ�͈�������̂��̂����������������L��ɂȂ�Ƃ����ׂ̂͗̑��̐l�X���𗬂���Ղ肾�����̂��B�ׂ̑��Ƃ͑������Ƃ����������₪�ċ��͂���悤�ɂȂ������c��ł���B�̂͋��E���d�v�ȈӖ��������Ă����̂��B

�ł��ъً��Ƃ��L���������ꂾ���ō����I�ɂ͋ꂵ���������ł��Ȃ��A�ł��n�����Ă��ъّ��̐l���]�ނȂ獇�����Ȃ��Ă������̂��A�܂��������c��ɓ��������炱�ꂩ�瑺���I���܂Ŏ����z���ꌈ�߂���B��͂�����I�ɂ͋ꂵ�����獇������̂��낤���A�Ƃ��������̍������͑S���I�Ɍ��\�[���Ȗ��ƂȂ��Ă���̂��B���t�������ł����낢����߂Ă���B����̍\�����v�͍����Ƃ��������ɂ��Ēn�����̂Ă�ʂ��������̂��B

�����œs��ƒn���̑Η����[�܂�����A�܂��K�w���ŕx�߂���̂ƕn�R�w�Ƃ̑Η����[�܂肻���ɊO������̈ږ��������Ă��Ď����������Ȃ�a���d�鍑������̍��ɂȂ��Ă��܂����|������B�����ꕔ�ł͂����Ȃ��Ă���B�i�C�W�F���A�l�������œ����őߕ߂��ꂽ�̂͋������B�A���W�F���A�ɐΖ����Ƃ�ē��{�l���s���Ă���̂͒m���Ă������i�C�W�F���A�Ɗ֘A���Ă���̂��Ǝv�����炩�Ȃ藣��Ă����B�A�t���J�̒n�}�Ō����珬���������͍��o�����B���ۂ̓A�t���J�嗤���̑傫�����炱�̍����傫�ȍ��������B�l�������E�X�ʂƂ��傫�ȍ��������̂��B�Ƃ��������{�̘a������邱�Ƃ͌o�ϓI�ɂ������I�ɂ��������Ƃł͂Ȃ��̂��B

�n�������ŃC��-�W���������ъّ�

�ъّ��͍����̑��ł���B���Ȃ�W�������邩�玩�]�Ԃł͂����B�����͕W��������������̂����Q�����������B���ŋ߂���Q�ŕĂ��Ƃ�Ȃ������B���{�͂ǂ�ȂƂ���ł��Ă���肻���ŏZ�݂��悤�ɂȂ����B�ъق͎R�ł��L������c�ɂȂ�Ƃ��낪�������B���͂Ƃ����̎��ň��(�͂�)�����Ă��Ă����B�����������肻����O���̏��ł�������̌i�F���ǂ������̂Ńf�W�J���łƂ����B�����͂͂��߂čs�����Ƃ��낾�����݂������B�L������G�Ȃ��s���Ă��Ȃ������̂��B�����Ɉ�̐̋ʂ�u���āu�Ђ��났�v�̗��Ƃ������B����͂Ȃ�̂��Ƃ��킩��Ȃ������B

�_��-�Ђ��났-�Ƃ͐_���~�Ղ���_���i���݂���j�̎��ł�

�̈Ӗ��ł���Ȃ�����Ȃނ����������������ɂ����̂��A�����̎Y���͔ъً��Ƃ��Ƃ͐��炢�ɂȂ邩�炾�낤�B��o���Ă��邱�Ƃ͊m���ł���B�̒�����ɔo��鎖�ƂȂǂ����Ă���B�͂��������Â��M�ł���ꕶ���ォ�炠�����݂������B�����P�ɐ������J���Ă���Ƃ��낪����B���k�Œ����Ō����̂������������B�����ɂ������Ƃ������Ƃ�������͑��̒��ɌÂ����炠�������̂��낤�B���k�炵���Ƃ����Ή��k�炵���Ӌ��̎���܂��c���Ă����ƂȂ�B���̐ɂ��Ă͎i�n�ɑ��Y�����u�k�̂܂ق�v�ŏ����Ă���B

�c�����ł͈�̂����Ɏs�����A���̐^�ɁA�O��قǂ̑傫�Ȑ����������Ă���A�u�s�_�v���Ƃ����A�s�_�͑S���ɂ��邪���B�ɑ����A���ʂ͊ۂ����R��������B�ˑ�ł���B�����ɐ_���V����V�~���Ďs�ɔɐ��������炷�A����ɂɂ����̂Ƀ����S���ɂ���B�I�{�Ƃ�����ς�͂�𑩂ɂ��ė��Ă���e���Ȃ�����_���ȏꏊ�ŁC�����߂đ����̂�����������l�n���W�܂�s�������Ղ肪�Â����B

���������Ƃ��ƌ����ς̂悤�Ȃ��̂����������u������J���s���������ɔ��W�����B�I�{�Ƃ����̂͒P�Ȃ鑐���Ƃ��������Ȃ����E�ɐ�ςݏグ���ڈ�ł������B���ɒP���Ȕ��z���琶�܂ꂽ�̂��B����Ƌ��ʐ�������Ƃ���Ɨ����ɂ�������̉ʂĂɂ���ȕ������`�����c�����ƂȂ�B

����̓C��-�W�Ƃ��đ��������Ƃ��Ĕъّ��ɍ����Ă���̂����n�������Ƒ傫���Ŕ��łĂ����̂͂��̑��ɂ�����Ȃ��A�C��-�W������ł����Ȃ���B�R���ɗ��ĎR�炵�����͋C�𖡂킢�����̂ɂł��ł��Ɓu�n�������v�̐�`������ƂȂ���������B�������ł������������B���ւ̎Ԍ������A�T�e���C�g���ł����̂��B����͍��������ɂł����B������C��-�W�����������B���Ή^���������������njo�ϗD��ł��߂������B�ъق����߂������B����ȏ�Ɍ��ǂ����������Ɍ�y�����߂Ă��钬�̐l�⑺�̐l�����邩��M�����u�����������l�����邩�炱���������̂��ł���̂ł͂Ȃ����A���������v�]�����邩�炻��ɓ����č����B���������p�`���R�ʂ��̐l�����邵�M�����u���͂Ȃ��Ȃ�Ȃ��A���������l�B���v�����邩��M�����u���ꂪ�ł���B�����甽���Ă����������l�B���������甽���Ă��������߂ɂȂ�̂��B�Ƃɂ������C��-�W�������Ȃ�Ƒ��ł���B���ꌧ�̗Y�Ղɂ��ď����������Ƃ��Ƃ������͂��̖��̂��Ƃ����ɗR�����邢���ɂ����ɋ߂��R������`�����琶�܂ꂽ���������̂��B���ł͗Y�ՂƂƂ����ƒj�̗V�я�Ƃ��Ēm��n�����ł��C��-�W�������ꂽ�ꏊ�ƂȂ��Ă��܂����B�ъّ������ׂĂł͂Ȃ��ɂ���n�������̔ъّ����Ƃ܂ł͂Ȃ�Ȃ��ɂ��Ă����ꂾ���ŃC��-�W�������Ȃ���̂ł���B

����ɂ��Ă��ъّ��̏��{�ɑ����̏��w�Z���������B���̖�Ƃ���������ɌÂ��肪����ł��Ă��̉��ɏ��w�Z������̂��A�����ɂ��ъّ��炵�����w�Z���Ǝv�����B���̔����������̂��̂ł���ъقɂ����\�J��ɓ����Ă����l�B�������B�K�������Â����炢���l�B�ł͂Ȃ��A�ъَ��͓̂ꕶ���ォ��̈�Ղ�����Â����Ƃ͊m���ł���B���̓����ʂ��Ă��������̐Δ�͌Â������B�ъق͍������s���S�̂Ђ�̎s�ƍ������邩�ǂ����ł��߂Ă���B�ъق͌����s�Ƃ͒n���I�ɂ�����Ă��邵�����̗��ƂƂ��ēƎ��̐��E������B�ǂ��炩�Ƃ����Ɛ얓�̕����߂��������G�����ň�̊�������B���Â�ɂ��낱�̍������͂��낢��Ƃނ��������B�O���є�Ƃ̍����ł��Ȃ���߂��炵���A���R�͂킩��Ȃ����܂����̂��肩�����ł���B�̂͋��Ƃ����̂��厖�ł��肻��ō�c�Ƃ������Ƃ����Ɋւ��Ă��낢��c����Ă���B�j�����Ƃ����s���͂܂��ɑ��Ƒ��̍j�����A���͑����ł��菟���������L��ɂȂ�Ƃ����͖̂{���ɗ��Q���Η����đ����ƂȂ肻�ꂪ�Ղ艻�����̂��낤�B�ł����͂ǂ����Ă��L��Ȓ���肪�K�v�ɂȂ��Ă���B�����Ԃʼn����ɍs���邩������������ł�����Ȃ���������������Ȃ��̂��B�����炠�܂���퐶���Ɏx����������悤�Ȃ��Ƃ͂Ȃ��̂��B�����o�ϖ�肪�l�b�N�ƂȂ邾���ł���B�ŋ��������Ȃ�Ƃ������甭�����ꂽ�������Ƃ��Ȃ��Ȃ�Ƃ��Ǝ҂̖��Ƃ�������B�Ђ��났�̗��͐V�������ꂽ���̂ł��ꂻ��Ȃ�ɃC��-�W�����̂ł������n�������̓C��-�W�������������Ƃ͊m���ł���B

�ъق̏H(�ʐ^�͂�����)(�o��Z�̋I�s)

��{�����͑��n�ɗ��Ă��Ȃ�����

��{�����͑��n�ɗ��Ă��Ȃ�����

�j���ł͑��n�ɗ������Ƃ��Ȃ��]�ˎ���̔_���ƁA��{�����i�P�V�W�V�`�P�W�T�U�N�j�́u���ƐՁv���A���n�}��Д��s�̓��������s�̎s�X�n�}�ȂǂɌ�L����Ă��邱�Ƃ����������B�����͐_�ސ쌧���c���s�����a�n�����A�����s�ɂ䂩��̐Δ�Ȃǂ����邱�Ƃ���A�������Ă����炵���B�n�}��Ђ́u����̔��s���ɒ�������v�Ƌ��k���A���s�̂i�q���m���w�O�̎��ӈē��}�͂U���A�u��{�����䂩��̒n�v�ɒ������ꂽ�B(�����V��)

���n�����ˎm�A�x�c���c�̉��ŁA�����ȍ~�����̍Ȏq�����݂̌����s�ΐ_�Ɉڂ�Z�̂ł��ˁB�����ŕ�炵�������̑��q���s�A�����e�������̎v�z���p���A�Ƃ��ɓ�{���e�͖k�C���ɓn���ĊJ�Ƃ������Ȃ����u�̐l�v�Ȃ̂ŁA�����Ɂu��{�搶��v�Ƃ����Δ肪����̂́A���R������قǓ��R�Ȃ̂ł��B

���y�ւ̈����́A���̗��j�ւ̈����ł�����܂��B����͎��R�Ō��S�Ȋ��o�ł��B���������������ƂɁA�n���ȊO�ł͒N���m��Ȃ��N�̒N���q�������ȂǂƂ����j���ł́A�ЂƂ͖������Ȃ��̂ł��B�ǂ����Ă��A���n���̐l���܂߂ĒN�����m���Ă���L���ȗ��j��̐l�����A�����ɑ��Ղ��c�����Ƃ����ނ̘b�̕����D�܂��̂ł��B���邢�́u���{�ŌẤ����v�ȂǂƂ����̂��A���{���̐l�ɒʂ���b�����炱���D�܂��̂ł��B�����ɐl���u���C�͂Ȃ��Ă��v���j���U�����Ă��܂����@�����݂��܂��B

http://koshipa.net/archives/000143.html

��{�����̂��Ƃ͑��n�ł͗ǂ��łĂ���B�������{���������n���܂ꂾ�Ƃƍ��o���Ă���l�����邩������Ȃ��A���ꂪ�n�}�ɂ܂ŋL����邱�ƂɂȂ����̂��A�����������j�ɝs���͂����̂ł���B�Ί������ɓy�ɖ��߂Ă��������{�ŌÂ̐Ί펞��̏ꏊ���ƂȂ蒬�N�����ɂȂ����B�e���r�ň�̐Ί�̕Њ��ꂪ���̕��Ŕ�������Ă�������R�`�̕��Ŕ������ꂽ�A���ꂪ�҂�����Ƃ������B�Ί�l�͎R�`�Ɛ����s���������Ă����؋��ł��B������e���r�ʼnf���ĂȂ�قǂ���Ȃ��Ƃ�����̂��Ǝv���Ċ��S���Ă����B�����N������Ȃ�������Ȃ��Ƃ��肦�悤���Ȃ��b�������B�܂�܂�Ƃ��܂��ꂽ�Ƃ������l�Ԃ̖ӓ_�������̂ł���B��{�����Ƃ����Ă�����ǂ������������������̂��ȒP�ɂ͂킩��Ȃ��A�n���̐l�ł��킩��Ȃ��̂��B���ɂ��̐l�������c�������̂����Ȃ��Ǝ��Ղ������Ƃ킩��ɂ����A���ꂪ�{���ɂ��������ƂȂ̂��ǂ������ؖ����邱�Ǝ��̂ނ��������Ȃ�B�����ł����Ă��֒�����Č��ꂽ�肵�ĉ����^�������킩��Ȃ��Ȃ�B�֒�������Č��p���ꂽ�̂��_�b��`���Ȃ̂��B�l�ɘb����Ƃ��傰���Ɍ��Ύ₷���A���E�`�Ȃ����ł���B�_�b��`������������ɂ��Ă��邱�Ƃ͊m���������̎������ǂ��������̂��������͊e���̔��f�ɂ䂾�˂���B���������ł����������ꂼ���݂Ƃ鑼�Ȃ��̂��B

���Ɨ��l�̗��Ƃ����̂������ɂ���B�������翂ȎR���ʼn����������̑��͂����������M�ȗ���̌����p�����l����c�Ȃ̂��Ƃ�����]�������������B��������Ȃ����Ƃ�������]�ƂȂ肻�ꂪ�����̂悤�Ɍ��p�����Ƃ������Ƃ����j�ł���B�����̊�]�����������b�ށA�V���f���`���Ƃ��ꐡ�@�t�Ƃ����I�X�̃������Ƃ��ł��ǎ������l�̋��𐢘b���Ă��̋���n�����l�ɂ������������̂ʼn��l�ɔF�߂�ꉤ�l�̖��̖��ɂ��ꂽ�Ƃ��A������������l�Ɏd����߂���������B����n�܂ʼn��l�ɂ��������邱�Ƃ͂Ȃ�����ł���B�����܂ʼn��l�ɏ]���Ɏd���邱�Ƃ������邽�߂̂��̂ł��������̂��낤�B���ǂ����͕n���������̂Ȃ��ł��̕��ꂪ�������邱�Ƃɂ��J���^�V�X�ƂȂ�B���肦�Ȃ����ƂȂ̂������̊�]�̖�����邱�Ƃɂ��J���^�V�X�ɂȂ�̂��B�����ɂ܂�����̈Ӗ�������̂��B���ꂪ���j(hi-story)�Ƃ������Ƃ͕���ɂ͂��낢��Ȍ��p���������̂��B�ꐡ�@�t�͕�翂ȎR������s�ɏo�Đ����������Ƃ�����]�̕���ł��肻��������]���R���ɂ͑傫�����炻���������ꂪ�D�܂��̂ł���B���̘b�͎��̑�ɓ`�����܂��n�삳��ς���Ă䂭�A���낢����Ђꂪ���Č��̘b�Ƃ͑S���ʂȂ悤�Ȃ��̂ɂ��Ȃ��Ă��܂��B��]�����j�ɂȂ�͓̂��{�̑����m�푈�ł����̐��S�Ȏ����������������A����ɎQ�������l�͊�]�Ƃ��Đ푈������������Ȃ�B��������]�̕����m�肳���A�_�b��`���������B�i�`�X�Ŏ��Z�Z�������͉̂R�ł�����ۂ͉��\���P�ʂ��ƍ������l������B���V�O�O���̐l�Ԃ��ǂ����ĎE���̂��K�X���ł����̎��̂̏��������ł��s�\���Ƃ����̂��������ȂƎv���B���������Ȃ�֒������̂��B�싞�s�E�̎����������ł���B

�@���ł��s�����p�ɂɍs���Ă���B�M�S�ŕa�C���������Ƃ���`���邯�ǂ�����s���������A�l�Ԃ����\�ɂ�����₷���͕̂a�C�̐l�͕a�C�����������Ƃ��n�R�̐l�͋������ɂȂ肽���Ƃ����l�ƌ����������Ƃ�����������]����������s�������肾�܂����̂ł���B���������Ί��s�������l���̂��̂������ɐΊ킪�������ꂽ��ȁE�E�Ƃ���������]������s�������o���������Ȃ̂��B�푈�Ƃ����̂��푈�̔ߎS�������킸�푈�ŒB���������́A��]�����邩��푈���m�肳���B�l�X�̋�����]���푈�ɂȂ����Ƃ������ʂ��������Ȃ��̂ł���B�푈�ɂ���ĉ^���J����A���Ԃ���������Ƃ�����]���푈�ɂȂ�B�h�C�c�ł��s�i�C�ƂȂ�l�X�͕s�i�C�⎸�Ƃ���E�o���������߂Ƀi�`�X�̌Ăт����ɉ������B���S����ΐ��S�ł���B�l�X�̔O�Ƃ����͕̂|�����̂ł���B�����ł����{�����Ƃ��������̔O����肾�����Ƃ��ł���B�؍��ł������ł���B���������ߓx�̉��O�����o����邱�Ƃ͊댯�ł���B�g�D��c�̂͏@���ł����O�̔O�ň�v����B���҂��U������͉̂��O�ň�v���邩��ł���B���ł������ł���B

���Â�ɂ���j���ł͑��n�ɗ������Ƃ��Ȃ��]�ˎ���̔_���ƁA��{�����Ȃ̂��������A���ꂾ������Ă����{���������n�Ɏ��n�ɗ��Ă��Ȃ������Ƃ������Ƃ�m���Ă���l�͒n���ł����Ȃ��A�������������������������B��{�d�@�̔_�Ƃ��c���Ă��邩����n�ɗ��Ďw�����Ă����Ǝv���Ă����̂��B���̒�q�̍��c���c�Ƃ����l����{�����̏��ɒ�q���肵�Ċw�т��̋������L�߂��̂ł���B����������{�I�Ȏ��������m��Ȃ��l�������A�n���ł��������Ƃ����瑼���痈���l�͂���ɂ킩��Ȃ��A��{�I�Ȏ����A�j�����������邱�Ƃ���͂���j�����̈���ł���B

��ɂȂ����������邩�Ƃ����ƈ�s�ł����ꂪ�����ł����l�̐l�Ԃ̎����̋L�^�����炻���ɏd�݂�����B�������Ƃ������Ƃ����j�ł͋����ƂȂ�B����Ȏ������������̂��Ƃ������Ƃ������ɂȂ�̂��B��������j�̏����Ƃ��h���}�͌֒����ꂽ��r�F���ꂷ���ė��j�����ɂ͌����Ă��Ȃ��̂��B�����ł͎����łȂ����̂�{�����Ǝv���Ă���l�������A����͗��j�̌�����ϔO��A�����邱�ƂɂȂ�댯�Ȃ̂ł���B������s�����ꂽ���̂��{�����ƐM���Ă��܂��l�𑽐����o���Ă��邱�ƂȂ̂��B�f�v��Q�҂ł����ۂ͎��Ƃ��Ă������̏؋����Ȃ����萶���Ă��邱�Ƃ�M���������炨���炭���܂ł��ǂ����Ő����Ă���Ƃ������ƂɂȂ�B���ꂪ�`���ɂ��Ȃ�B�����ɂ͊m���Ɏ������l�X�̊�]�������Ă���B���̊�]�������̐l�X�̐����̔��f�Ȃ̂�������j�ł͂��邪��͂莖������ɂ��ė��j������B�����͂܂��Ɏ�������ɂ������̂ł��葼�̗��j���Ƃ͈���Ă���B�_�b�Ƃ��Ⴄ�A�����̋L�^�ł��肻���ɏd�݂�����̂��B��l��l�̐l���͊m���ɑ��݂����̂��B�A�_��������݂̐l���Ȃ̂ł���B�������ԌÂ��l�ނ̗��j�����ƂȂ�B���{�̌Ñォ��̗��̓V�c�����݂����̂��ǂ����ł��߂Ă���̂��܂��ɂ���ȉ����ߋ��ɂȂ�Ǝ��݂��Ă��邩�ǂ��������ɂȂ�̂��B���݂����Ȃ����̂����݂���悤�ɐM���Ă��邱�Ƃ����ʂɂ��邱�ƂȂ̂��B

�s���������̖��O�̍���

(�Ђ�̎s�͔��œ��[�ő��n�S-�����s�̍����̖��O�����߂�)

�Ⴆ�Γ����̑�c��́u��X�v�Ɓu���c�v�̍����ł����A4���ɒ��쌧�ɒa�������u����s�v�́u�������v�Ɓu�k��q���v����ꕶ�����Ƃ��Ă��܂��B�������Ɨ���̂������ɂł����u�����v�Ȃ�Ă̂��������B

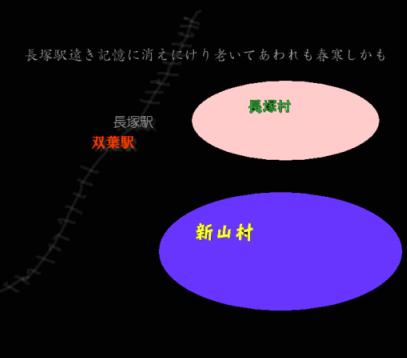

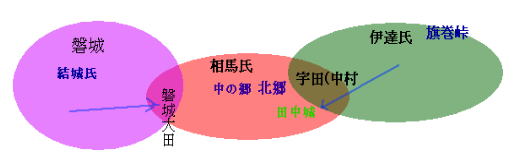

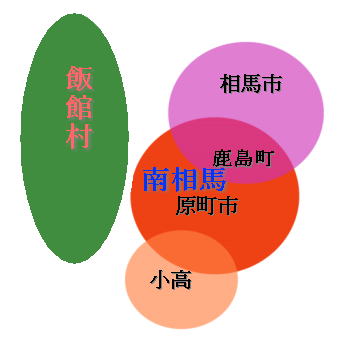

�������A�����������n�����������A�ъق���قƔё]�����������������n�������������������A�����n���͂��Ȃ葽���B���n������-�����s-����������������̂ɖ��O�ł��߂���A

�Ⴆ�Γ����̑�c��́u��X�v�Ɓu���c�v�̍����ł����A4���ɒ��쌧�ɒa�������u����s�v�́u�������v�Ɓu�k��q���v����ꕶ�����Ƃ��Ă��܂��B�������Ɨ���̂������ɂł����u�����v�Ȃ�Ă̂��������B

��c��������������̂��A�Ă������c�͌����炠�����n�����Ǝv������A��c�Ƃ����n���͑��������

2004�N10���ɒ��挧�ɒa�������u�����l�i���͂܁j���v�́A�O�̒������������ďo���܂����B���ꂼ��̒��̃Z�[���X�|�C���g�ł���A�u�����v�u��\���I�������v�u���{�C�̍��l���l�v��g�ݍ��킹�āu�����l�v�ɂȂ����̂������B

�������₱���������n�����ȁA�ό���`�̂��߂ɂ͂����݂��������ǂ�����ƍ�肷���Ȋ����������

�����n������Ȃ����ǁA�ߋ��ɕ������ŁA�T�s�S���T���Ƃ����傫�ȋK�͂ō������āu���킫�s�v���a�������Ƃ��A���̖��O�́u�Șa�M�v�ł���u�a�������ĂƂ��Ƃ��ƂȂ��v���A�ƌ����������ł��B

�Ђ�̎s�͉_�������Ő_�����D�킪�����Ȃ���̂łЂ�̎s�Ɍ��߂����Ǒ��n���c���ׂ����Ǝ������ɂȂ��ē��[�Ō��߂�A�����̐l�͑��n����̍s��������Ō}����̂ő��n���c�������Ƃ���n�ǂ��ɎQ������l���咣�����B

�����h�́u�n��̗��j��厖�ɂ������v�u���O�Ɉ���������v�A�p�~�h�́u�����ӎ���r���ĐV�s�̈�̊�������v�u�Z���\�L�������Ȃ�A�ʓ|���v�ȂǂƎ咣�����B�p�~�����ꍇ�A���݁u�����A�v���Ȃ����A���́u�n����������v���Ƃ�����A���c�^�������͍������̐ȏ�A�u�w���A�x�����͎c���Ăق����v�Ƒi�����B

�n��̗��j��厖�ɂ������ƂȂ�Ƃ����͑��n���ǂ����Ă�����Ȃ��Ƃ��߂ɂȂ�A���n�͒m���Ă��邯�ǁu�Ђ�̎s�v�ł͒m���Ȃ�����v���I��������A�V���Z��n���c�n�̖��Ɗ��Ⴂ����l���łĂ���A�m���x���Ȃ��Ƃ��߂Ȃ�ȁA���_�s�͔\��s�������Č�j�Z�ɁE�E�E�\��͌Â��n�������爤������̂킩���E�E�E�m���s�ɂ���Ɣ��e��������Ƃ��߂Ă����E�E�E�E���O�͂����������A�n��������܂�ς���̂͂悭�Ȃ���A�O�̗��j�I�n�����킩��Ȃ��Ȃ邩��

���j�̂��钬����p���ĐV�������O�̎s�������Ăǂ�����̂��낤�ƐS��ɂ߂Ă���B�Ð�s�C�q���C��o�R���C�O�J���C���R���C�싽���C�����c���C�O�{�ؒ��C�����䒬�E�E����������ꂼ��̗��j�������Ă���ł͂Ȃ����B�����⏕���̂��߂Ƃ��Ȃ�ő��苎�錠���͒N�ɂ��Ȃ��B

������Â��n��������ς���Ƃ��낢�덢���A�����c�_�Ƃ����Δ肪���n�ɏ��Ȃ����ǂ���A�����ɂ͑����A�����c�ɂ͎R�_�l�̐M�ł��Q��ɔ_�����s�����炵����E�E�E���ꂪ�ς��ƂȂ��j�������邾�낤�E�E�E�Ð�A�q�A��o�R�Ȃǂ��Ȃ����O�������

�傫���ėL���Ȓ�������A�����ɋz�������̂ł���A���O�Ɋւ��Ă͖�肠��܂���B�ł��A��ȏ�̒����Γ��Ɍ����Ƃ��A�V�������O���K�v�ɂȂ�܂�

�������ȁA���n�s�ɋz�������Ζ��͂Ȃ�������

���y�̖��O���̂ĂĂ܂ō����������Ƃ͎v��Ȃ�

���y�͂Ȃ��������̖��O�����ȁA������킩��� ���l����������

�P�O���ɎR�����𗷂����Ƃ��A���R�w�ō~�肽�猩����Ȃ��n�����E�E�E�B�s���������ɂ���āu����s�v�ƂȂ��Ă����B

�@�����̐���͒m�炸�A����Ȗ����f���C���Ȃ����O���悭�t�������̂��B����i���h�̓암�j�Ƃ����̂́A��n���̖��O�ŁA���䌧�Ō����Η�k�E���̂悤�Ȃ��́B

�@���������̂͌���ɂ���đI�ԏꍇ���������A���吔�̑������̂����Ղɍ̗p����Ƃ����Ȃ�B

���̎�̂��Ƃ́A����������ԁA�Ƃ������̂ł��Ȃ������ł��B

�@�V���Z��n�ŁA���u�Ƃ���]���u�Ƃ��A���������̂��ǂ����Ǝv���܂��B

�@���̖��O�{����������u�O�{���v�Ƃ����悤�ȁA�V���v�������ǐe���݂₷�����O���ŖS���Ă����̂��߂����ł��B

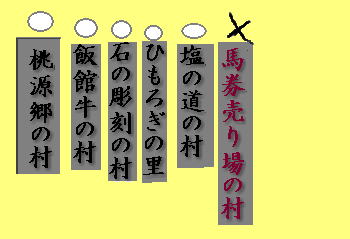

�쑊�n����������A���[�Ō��߂�O�Ɍ��܂��Ă����A���̖��O�͈�ԑ����A���P-�g�ŏo������E�E�E���ɂ����낢�날�����A�����z�������̂��S���o�Ă�����A

�k���É��s�Ƃ́A�܂��x�^�Ȗ��O�ł��ˁB

��قǒm�I�n���͂̂Ȃ��l���l�����ɈႢ�Ȃ��B

���Ղɂ������p�����������̖��O�͂�߂Ăق����B

�����v���ȁA�쑊�n�͖��C�Ȃ���A

�ł͉��������A�Ȃ�ƃn�K�L�ɏ�������

���n������ ���n�ƌ����̍����n�����ȁA��������C�Ȃ����ǁA���͉_�������ł������

������A���P-�g�ʼn��[�����������ǂ����͓쑊�n�Ō��܂肾��A���n�̓�Ƃ������ƂłȂ��n�����S�ŕ������������ɂ͂Ȃ�ȁA���n�˂̏�͑��n�ɂ��������炵�����Ȃ��̂��A�n���͂�͂���j�ɂ���Č��߂���̂������ȁA�쑊�n�͑��n�s���e���Ŏq���݂����ɂȂ�ȁA�l���I�ɂ͑����Ȃ����[�������Ȃ��l�������Ȃ邾�낤

�����܂����̂́A�������O�͒}����s����A�����̃z-���y-�W�͊G�������ɂ��Č|�p�I����A�ꌩ�̉��l����A�����͖��t����Ñ�̒n�����琶���Ă���A�������O����E�E�E�E���Ƃ��������Ď��ɂ����̂��悩�����ȁE�E�E�E���I����E�E

�n���͔��I�Z���X�����ł͂����Ȃ��A��͂���j���厖�Ȃ̂��ȁE�E�E

�S���ł��ꂾ���n�����ς��̂���肾��A���͂悭���������ǂ��̗������w�̖������̖����ς���Ă��ăV���b�N�������A�Ȃ��Ȃ��ăV���b�N�������A��u���̒��������Ă��܂������Ǝv������A�܂肻�ꂾ���Ό��������ĕς���Ă��܂������Ƃɜ��R�Ƃ�����A�n���͂��܂�ς��ƍ�����̂Ȃ�

�������w��-�茴

�������������͑��n�����������ǂ�����������Ȃ��������A���ۓ��[���Ƃݓ쑊�n�Ɍ��܂��Ă���B

�����������Â�����������Ȃ̂��A���삪�����̓삾�Ƃ������ƂȂǑ��̐l�͂킩��Ȃ��A�ň��̖��O���͂������A���n�͂킩�邩��

�@

�V�s�����쑊�n�ɓ��[�Ō��܂������E�E�E�E�E�E

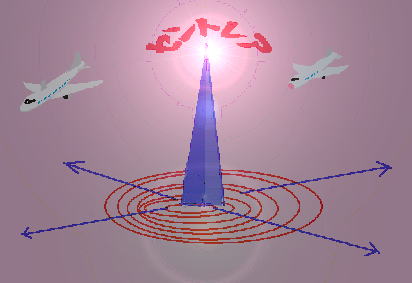

�����͓쑊�n�s�Ɍ��܂������ǃn�K�L�œ��[������40�p-�Z���g�ɂ݂��Ȃ������B���ɑ����̂������s�ł���Ђ�̎s�������B�܂茴���s�Ƃ��Ђ�̎s�Ɠ��[�����l�X�͌��̌����s�Ɉ���������Ǝ�����ۂ���������ł��낤�B�쑊�n�ƂȂ�Ƃǂ����Ă����n�����S�ł��葊�n�̕����s�s�Ƃ��Ęe���̓s�s�Ƃ��Ă���悤�ɂȂ�B�ł����ۂ͌����s�̕����l���͑��������n�s�����S�Ƃ����킯�ł͂Ȃ��A���j�I�ɂ͑��n�ɏ邪���������璆�S�ɂȂ�B�쑊�n�s�ɂȂ�Ƃ܂��܂����n�����S�I�s�s�ɊO��������v����B�쑽���ɍs�����Ƃ����n�Ő_�����D����������A���n��n�ǂ��Ȃ���ƌ����̂��ꗝ���邵�������ꂩ��͂����v����B�_�������Ő_�����D�킪�s���邱�Ƃ𗈂��l�͒m���Ă��邪���Ȃ��l�͒m��Ȃ��A�����ɗ��Ă��_�������Ƃ������O�͒m���Ă��Ȃ��̂ł���B�������v���I�������̂��B

�ǂ��ł��L���ɂȂ������O��D��I�ɍl����B�������ŗL���Ȕ��싽�͍��R�s�ƍ������Ȃ��A�ό������������Ȃ������玩���ł���̂ł���B����͈�ւƂ̍����ł��߂Ă���B����͒m���Ă��邩�畽�����ƂȂ邪��ւ͔��ł���B��ւ��傫�ȓs�s�Ȃ̂ɕ������S�ɂȂ�̂ɔ��ƂȂ�B����̕����킩��₷�����ό��͈�ւł͂Ȃ�����ɍs������ł���ւ��O���猩��ƕ������ƂȂ�B�\�a�c�ɍs��������\�a�c�Ƃ����w���ԗ��ɂ������B�������\�a�c�ɍs���̂ɕ֗����Ǝv�������ɂ��肽�炻���ɂ͔��܂�h���Ȃ������̂��B���p�ɂ͂������炵���A���ۂ͑哒�Ƃ����������ł��������S�n�������̂��B�ł��\�a�c���L��������\�a�c�Ƃ������O�ł����Ȃ��Ă���̂��B�ό��ł͖��O���L���Ȃ��Ƃ��厖�ɂȂ肻�̖��O���S�ɂȂ邱�Ƃ�����ł悭�킩��B���p�Ƃ��哒��m���Ă���l�͏��Ȃ��̂ł���B���͊ό����d�v�ɂȂ邩��ǂ����Ă��O����̖��t���������u�����h���ɂ������̂��B�ł����������n���͊O����ό��̂��߂ɖ��t����ꂽ���Ƃ͂Ȃ��A���̓y�n�̗��j�I�K�R���疼�t����ꂽ�B���n�s�͒������������B���������S�ɂ��肻���Ȃ����B�����ȑ��⎚�����̖��ƂȂ�ꍇ������B

1954 (���a29�N) �������E��쑺�E�іL���E�R�㑺�E�ʖ쑺�E�������E������

���E��ӑ����ЂƂɂȂ��đ��n�s���ł���

1961 (���a36�N) ��������w�𑊔n�w�Ƃ������O�ɂ�����@�@���n�`�̍H��

���n�܂�

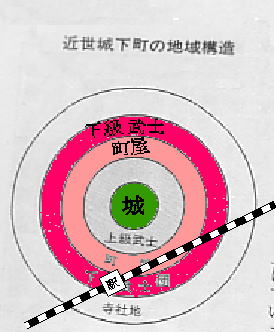

�Ȃ������Ƃ����̂��L���Ɏc���Ă������Ƃ����Ɖw�̖��O�������ƂȂ��Ă�������q���̂���ł��L���Ɏc���Ă����̂��B���̏ꍇ�̍����͑��n�ƂȂ����̂͂Ȃ�疼�O�ł����Ȃ������B�������͎����������S�ɂȂ荇�����Ď������ɂȂ����B����������̂ڂ�̂ڂ�قǏ����Ȓn�悪�����s���̋��ƂȂ��Ă����B���̑��ɂ͏����Ƃ��̓���Ƃ������Ĕ˂Ƃ̋��n���s�����̂悤�ɂȂ��Ă����B�����ːЕ�W�̂悤�ɂȂ��Ă����B�ܐl�g�Ƃ�������]�ˎ���̑��ٖ͋��Ȕ_�������̂��`�����Ă����B�����畔�����Ƃɏt�̍Ղ�̎��q���Ƃ��x�肪����Ă����B�������Ƃɂ��������Ǝ��̗x��╶��������Ă��ĕ������m�����������Ă����B�n�悪�������Ƃ��Ă�����ɏ��n�悪���肻���ɂ͑��̕����Ƃ͂Ȃ��ʂȂ��̂���낤�Ƃ��Ă����B�����獇������Ƃ܂����������n��̕����̕������Ȃ��Ȃ��l������邱�Ƃ����肤��B�������ł���쑺�ł��R�㑺�ł������ł�����͈�̋��łȂ܂Ƃ܂肠�鑶�݂������B������ŏ��ɂ��̕����Ɉ������������̂��B�������ƂɎ�ҏh�Ƃ��q�����҂̂��Ղ�ɎQ�����Ă����B����͕������Ƃɂ������̂ł���B

�����Ƃ͕��������B����ƕK�R�I�ɋN�����Ă��邱�Ƃł���B����������Ă���̂��o�ς̃O��-�o�����ł���B�]�ˎ���̌o�ς͎��������ɖт̂͂����悤�Ȍo�ςł��茻��̂悤�Ȑ��E��ɂ���o�ςł͂Ȃ��A�����Ȓn��ł̎��������̌o�ς���{�ł���B�Ă┨�łƂ����̂��o�ς̊�Ղł���B�����̂̍����͐��{�哱�Ōo�ϓI��������ڎw���Đi�߂�ꂽ���̂ł���B�o�ϓI�����Nj������ł͍����͂ނ��������ʂ��������B���̈�����O�̕ύX�ł������̂��B���O�ɂ͂���Ȃ�ɗ��j�Əd�݂��������̂ł���B��̎��_�Ƃ��č����������߂�v���̓O��-�o�����̗v������ʂ̔��B�ɂ������B�����ԎЉ����Ɗ����͈͂��L�͈͂ɂȂ�B�������߂��Ȃ�B�������s�ւłȂ��Ȃ�B�����d�Ԃ�o�X���ƍ����ɂ��e������B�����������Ȃ��ĕs�ւɂȂ�Ƃ���Ȏ{�݂����S�s�ɏW������Ƃ����ɂȂ�B���ł��Ԃ̂Ȃ����͕̂s�ւ��������Ă���B�����s�̕a�@�ɍs���ƃ^�N�V-�łQ�T�O�O�~���Ƃ���Ƃ��Ȃ�B�a�l�͂ǂ����Ă��^�N�V-�𗘗p����������Ȃ��Ȃ�Ƃ������邩�炾�B�������Č�ʂ̕ւ��ӊO�Ƃ��낢��Ȗ��ɉe�����Ă���̂��B�����ԎЉ�łȂ������獇���͂ނ������������B�d�Ԃōs���ɂ��Ă����\�s�ւ������������邵�o�X�͖��ɗ����Ȃ��ƂȂ�ƍ��邩�甽����l�����������͂��ł���B�ъّ����������痣�E�������R������킩��Ȃ�����ʂ��s�ւ��Ƃ����̂���������������Ȃ��A����-����-�����͂قƂ�ǒn���I�ɂ͈�̉����Ă��邩�炾�B�����͖��O�����łȂ����낢��o�ςւ̉e�����傫�����Ƃ͊m���Ȃ悤���B

�����A���̍��̓��{�͗�O�Ȃ����q�E������i�s���A

�܂��A�s�s���Ƃ����ǂ����₩�Ȑl���������n�܂��Ă���ł��傤�B

���݂͗������ւ��Ă����^���Ǝ{�݂��A���̂Ƃ������݂��ǂ����̕ۏ͂���܂���B

�������g��̍ő�v���������N���}�Љ�ł����A���ނ��Ă��������m��Ȃ��̂ł�

�N���}�Љ���ނ���ȂǍ��v�������Ȃ��A�ł����ۂ���͂킩��Ȃ��A���̈�Ƃ��ĘH�ʓd�Ԃ��s��ŕ������Ă���̂��N���}�ł͂������ďa���ēs��ł͔\���I�łȂ����ƂɋC�Â�������ł���B����قǂ̃N���}�Љ�ɂȂ��Ă���̂����̂܂܂Â����ǂ����킩��Ȃ��Ƃ����w�E�͂Ȃ��Ȃ����̎��_�ł͂ł��Ȃ���

�����ɏ�����Ă���悤�ȃ����[�����h�B�̐l���R�O�O�O�l�̒��ɏZ��ł��܂��B

���{�ł���Ƃ����ɍ������Ă���Ǝv���̂ł����A�R�O�O�O�l�Ƃ�����������

�݂�Ȏ����̒����Ƃ����ӎ��������ł��B���������ӎ����Ă����̂͂���������Ǝv���܂�

�����ɂ͏o�Ă��Ȃ������Ȃ̂ł����B���ɂ͗X�ǂ�����܂���B

�ׂ̒��Ƌ����ł��B�������Ȃ��Ă��������ł���Ƃ���͍��������Ă���悤�ł��B

�������̂��炢�̑傫�����ƁA���̌x�@���w�ǂ̂��Ƃ�c�����Ă��Ă������Ŕƍ߂�����܂���B

���{�łǂ�ǂ����i��Ŋ���e�����O���n�}������l�̈ӎ������

�����Ă����͎̂c�O�ł��B�v���Ԃ�ɓ��{�n�}��������Ȃʂ̍��݂����Ɍ����܂����B

�������H��A���v�X�H�������܁H�l�������H

���������ǂ��Ȃ��Ă��܂��̂ł��傤�B

���炭���{�n�}�͌������Ȃ��C���ł��B

���Δh�̔������ăx�N�g���������Ɍ������ĂȂ���ˁB

����ێ����D�ނ��Ă������A�ނ���u���a�̑升���̎��ɂ́E�E�E�v

�Ƃ������Ƃ������o���ĉߋ��̎��_�Ř_���Ă���B�ނ�̔�����

���Ă���ƁA���o�����s���������u�[�������҂��Ă���悤�Ɋ�����B

30�N��A50�N������������Y�ƁE�o�ρE�����E����E�E�E�̐V�n�����A

�����ɂ�鋌�̐��Ŕj�Ő��܂�ς��̂��@��ɐi�߂��邱�Ƃ�

���ꂩ��̓��{�ɂƂ��Ă͏d�v�ł���B

�쑊�n���Ƃ����Ȃ�ȁA�Ђ�̎s���Ǝs�̂�����Ă݂��悤�ɉ����V�������̂�ڎw�����͋C���ł��ȁA�쑊�n���Ƒ��n�̗��j�͎c�邪�����Â��܂܂ŐV�����X�����Ƃ����ӋC���݂͂łĂ��Ȃ���

�A�����J�l�̂悤�ȃt�����e�B�A���_�ɖR�����A�ނ���u���Α���̈��v�̎���ӎ��̂ق��������B�����E���ꂪ�Ȃ��Ȃ����Ƃ��������ŁA�C���[�W�_�E���͔������Ȃ��B

�����ƔߎS�Ȃ̂͋��s�����̎��Ӓn��ł���B���������n��ɂ́A�Z�������Ƀv���X�ɂȂ�悤�Ȏ{�݂͈�ł��Ȃ��B�t�ɁA��������f�{�݂̑��̌��n�ɂ����

�n���ł͖��������Ƃ����Ɖ����ڗ����̂��Ȃ��ƒ��S�ɂȂ��Ă��܂��ȁA�s��ƈ���Ė���Ƃ��̂��߂�ʒu���傫����

l(�s�����������������������) http://www.rinku.zaq.ne.jp/bkack406/gappei.htm

�܂��A�Ȃ쑊�n�͖���ł���͂�Ȃ��߂Ȃ��A���j���d������Ȃ�̂����S���V�������������X�̖��Ƃ��Ă͕��}�������A���n�������ڗ��悤�ɂȂ�A���Ƃ����ĂЂ�̎s�ł����߂��������ȁA���Â�ɂ���V���������̓Ǝ����͖��O���瓾���Ȃ��A���O�����ׂĂł͂Ȃ������O�̉e�����傫���ȁA�Ђ�̎s�ɉh�����ꂪ�쑊�n�ɉh������ƂȂ邪����͌��Ǒ��n�s�ɉh������ƂȂ��Ă��܂���A���n�s��������Ƃ������ƂȂ�E�E�E�E

�����ŕς�閼�O�̋^��(���n�˂Ƌ{�ÂƊ��ɊW����)

���ꌧ�̋{��5�s�������V�s���̂��u�{�Îs�v�ƌ��߁A�u���c�v�̊�茧�{�Îs�Ŕg�䂪�L�����Ă��邻���B�u���̐������Ȃ��A���f���Ă���A�ɂ߂Ĉ⊶���v�Ƃ��B

�������O�Ƃ����̂��܂���킵���Ȃ�B���������~���R�Ƃ��n���͑�a(���}�g)�ȂǂƓ����ő����Ȃ�B���������Ђ�̎s�����߂������̂͒c�n��V���Z��n�ɉ_�����u�Ȃǂ���������܂���킵�����炾�߂������̂��B�{�ÂƂ����͎̂��������ɂȂ�Ƃ܂���킵���B�{�Â͊W�Ȃ��Ǝv���Ă����������`�Ɛ��ˍ`�œ암�˂̊��̏��ƂƓS�̎�����������B�암�S�r������悤�ɓS�͊�茧�łƂꂽ�B�A��̉ו��͕ĂƐ��˕��ł����ɂ͑�x�Ă�(���n�Ă�)�Ȃǂ��������B���̓S�͋{�Â���D�ʼn^�ꂽ�B���n�Ƌ{�Â̓S�ɂ��𗬂��������̂��B���ɉ��k�����̓c�����ɂ͐��D���s�������Đ�䉮�Ƃ��������̏��Ƃ��c�����B���̂Ȃ��ő��n�Ă��Ȃǂ����ʂ����̂����܂����͂����肵�Ȃ��A�u���j�Ƃ��Ă̑��n�v��{�R�P���ɏ����Ă������̂������D�Ƃ����k�����Ƃ̌𗬂͂킩��Ȃ��A�Ƃ��������n�ɂ�����Ȃ�̊C��ʂ��Ă̌�ʂ��������B���͋{�Â��炳��ɉ��ł���R�̒��ł���B��������������S���Ƃ�Ă����̂Ō𗬂��������̂��B

���̓S�͎�ɎR�����A�ъق��{����O�t�ɉ^�ꂽ�B�����Őd���L�x�ł���b�艮�����Ȃ肢���B�R�؉��Ƃ����̓��ɂȂ��Ă���Ƃ��낪�������ł͂Ȃ��S���^�ꂽ��̓��H�������̂ł���B(���̓��̗��j))�]�ˎ���ɑD�����Ă����̂��A�Ί�����o���D�Ȃǂ����ɂ�����̂��A���̕ӂ͂킩��Ȃ��A�����`�ƌ����Ă��������n�s�Ƃ����n�`�͂��Ƃ���ł����̂��B���n�˂������ĂȂ����n�s�ɂȂ�Ȃ������̂����ꂼ�ꂪ���Ƃ��Ă��������炾�낤�B�������đ��n���ƂȂ����B���̑O�͒������������B�����Ə���Y����ɂ������B�����͂����ɂ����Ƃ��邩�犘�ʼn��������̂悤�ɍ���Ă��ē�{���Ƃ��ɂ����̓���ʂ��ĉ^�B���n�͂��������s���S�̕��������Č����Ă����B�Ñ�ɍs���S�ƉF���S�������ɕ�����Ă��đ��n���͌����s�̑�c�_�Ђɓ����Ă����A���̑O�ɏ����ɏ邪���肻������_�Ƃ��đ�c�ɗ����̂����瑊�n�̒n��͂��Ƃ��ƍs���S�̒n��ɂ��荡�̑��n�͉F�c�����ł���邪�ł��Ă�������ƌĂ�Ă����̂��B

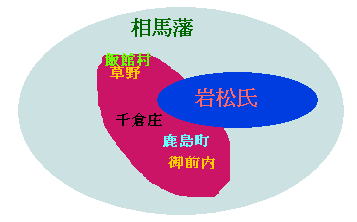

�������{���ɂ��Ƒ��n�ƌ���ꂽ�n��͂��Ƃ��ƌ����s���ӂ��ޑ��n�S�������̂ł���B���̑��n�����ڂ��č�����n�ˏ�(������)�͈ɒB�s�̗̈悾�����B�ɒB�s���ꎞ�I�Ɏx�z���Ă��Ă����ɑ��n�����i�o�����̂��B�����Łu�Ԃ͑��n�ɁA���͈ɒB�Ɂv�Ƃ������E�������������̂��B�ɒB�������Ƃ��ƒ����̒n��ɓ����Ă�������ł���B������(�����Ɏʐ^����)�ȂǂƊېX�ɂ���̂��ɒB�������n�Ƒ��������܂��ē������Ƃ����n���ƈɒB���͍��̑��n�̒n��Ŕe�����������Ă����B

���ېX��Ձi�{�錧�ېX���j

�ېX��́A�ɒB�e�@���z�邵�A�q���@�Ƒ������V���̗���̓V��17�N(1548)�ɂ����ɉB�������B���̌�A���̏�͌��T���N(1570)�ɑ��n���ɒD��ꂽ���A�V��12�N(1584)���e�@�̑��P�@�����n���z���̑�͓��O�L���D�҂��܂����B

�����R��Ձi�{�錧�ېX���j

�W��117���[�g���̓Ɨ��R�n�𗘗p���đ���ꂽ�R��ʼni�\�N�Ԃɑ��n�̉Ɛb��ː쏫�āE�����I�ɂ��z�邳�ꂽ�Ƃ����Ă��܂��B1576�i�V��4�j�N�ȍ~�͈ɒB�ƂƑ��n�ƂƂ̊ԂŌ������킢���J��Ԃ���1583�i�V��12�j�N�ɂȂ��Ă悤�₭�ɒB�Ƃ̗̗L���m�肵�A���̉Ɛb�����@�������ƂȂ����B

�����͈ɒB���Ƒ��n�������݂ɏ��ƂȂ��Ă����̂��B������l����Ɗ������������j�I�ɗ��t������B�n���͉�������ꂪ��������Ă���̂��B�����炻�̒n����ς���Ɨ��j���킩��Ȃ��Ȃ邩��܂����̂��B�n���͗��j���c���Ă���A�������N�O�Ƃ����̂悤�ɌÂ��̂������̂��B�n���͒����c��B���̒n�����₽��ς���̂͂悭�Ȃ��̂��B���j�I�ɑ��n�S�Ƃ��ꂽ�n�悱�����n�̊�ƂȂ����n�悾�����̂��B�����邪�ł�����x�͂��������S�ɂȂ�B

���̑��n�S�͂��Ƃ��ƍŏ��͑��n�������߂��n��ł��莟�ɑO�̒������ɐi�o���ĈɒB����ǂ�����������Ă��̂ł���B�V���n�s�Ƃ������t�����l����������������������̂��B���͌Ñ��n�������̂ł���B�V���n�͍��̒������̂������Ƃ���ł������B�Ò��Ƃ������̂��S���ɑ����A�V���������ł���ƑO�̒��͌Ò��ɂȂ�̂��B����͎R�̒��ł������A���ꂾ�����Ƃ����͕̂ϑJ���₷���̂ł���B���X�̒ʂ肪�݂Ȃ��т�Ă��܂������Ƃ͌Ò��ɂȂ����̂ł���B�Ƃ��������O�͂܂����j���l�����Ȃ��Ƃ܂������Ƃ�����ł��킩��B���̏ꍇ�A�S���𗷍s���Ă��̒n���ɂ₽�炱�����悤�ɂȂ����B�u���v�Ƃ��u�{�Áv�Ƃ������͂��̓y�n�ɂ҂�����Ȃ̂��B�Ƃ����̂͊��͂܂��ɂ�������Ȃ����A��Ɛ�̒n(����)�����閼�ɂ҂����肾���{�ÂƂ����������̕ӂł͓s�ƌ����{�Âł��肻��͊C�ɒʂ��đ��n�܂œS���^��Ă����O�ɒʂ���o���������̂ł���B�O���C�݂͊�̒f�R�ɕ�����Ă���B������C�ւ̏o�����O�E�ւ̓��ƂȂ��Ă����̂��B���Â�ɂ��둊�n�`�ɂ��Ă����Ƃ��ƌ����������B���ƂȂ�Ɖ���肵�Ă����Ƃ������j���v�������ׂ�B����������j�I������������B

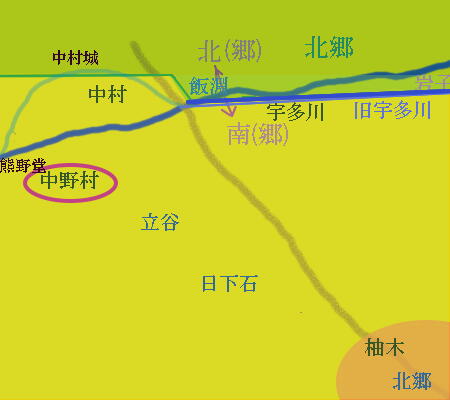

���̒n�}�ł킩��悤�ɔ֏鍑�͌Ñォ�炠�肻�̌�֏�����邪�x�z�����B�F�c�̕��܂ł����͂��̂����B�����ɑ��n���������Ă����B���鎁�Ƒ��n���������ɒB��������ɓ������肵�ĈɒB�������͂��̂��Ėk��(��������)�̓c������ɒB�������߂��B�c����̕�͍��ł��c���Ă���B���n���̋��S�͂��Ȃ��˂Ɉ͂܂�Č��������̂������B���̒��Ő����c�����̂͂�͂葊�n��n�ǂ��Ȃǂ��c��悤���̗͂��������B��n�ǂ��Ȃǂ̌R���P�����������B�k���Ƃ����n��̗��j�I�����͈ɒB���Ƒ��n���̂��߂������̋��Ԃɂ���܂����n�������z��������ۂ͖k������싽�ɂȂ��Ă����B���n���𒆐S�ɍl����Ɠ싽�ł���쑊�n�ƂȂ�B���������j�I�o�߂Ƃ��Ă͂����ł���͂茴���s�͌����s�œƎ��ɔ��W���Ă����̂ł���B�����s�����S�ɂȂ�̂����炻�̓Ǝ�����ł��o���Ȃ����Ƃ͂�͂�V�������j�������̂Ƃ��Ă͕s�������瑊�n�s�̎��Ɍ����s�ł��肻�̎��ɂЂ�̎s�����蔌���������Ƃ͂킩��̂ł���B

���n�`�̗��j

�]��(�Éi�E����) �k�����͌����`�Ə̂���A���A�ˑd�Ă̐Ϗo�`�Ƃ��Č��Ղ�����ɂ����Ȃ��Ă���

���a35�N �n���`�p�ƂȂ�A�u���n�`�v�Ɩ���

���a50�N12�� ���n�`�`�p�v�悪����

���a50�N �O���D(�X���u�����J2,210G/t�\�A)�����`

���a53�N4�� �A���؍ޓ���`�Ɏw��

���a55�N �w�㑊�n���j�H�ƒc�n���d���n�эH�ƒc�n�Ƃ��Đ�������

���a56�N4�� �G�l���M�[�`�p�Ƃ��Đ�������

���a56�N �^�A�ȑ��`�p���Ǐ����l�`�p���������n�`����(�����n�`������)�J��

���a63�N6�� ���ۖf�Ս`�Ƃ��ĊŖ@�̊J�`�w��

����2�N ���n�����Η͔��d�@�V�n���d��1���@���݂ɒ���

����3�N 2���ӓ�30,000�g���ݕ�(-12m)���݂ɒ���

����5�N3�� �G�l���M�[�`�p��������

����6�N ���n�����Η͔��d�@�V�n���d��1���@�^�c�J�n

����7�N4�� 2���ӓ�30,000�g���ݕ�1�o�[�X(-12.0m)���p�J�n

����7�N ���n�����Η͔��d�@�V�n���d��2���@���݂ɒ���

�`�p�v��(����)���`�p�R�c���156��v�敔��ɂ����ĐR�c����

����8�N3�� ���n�`�ގV������

����8�N 3���ӓ�30,000�g���ݕ�(-12m)���ݒ���

����11�N4�� �A���h�u�@�̗A���A���w��`�ƂȂ�

�k�A��ȂǕ����n���͑������E�E�E(�쑊�n�̖��O�ł����̂�)

�k�A��ȂǕ����n���͑������E�E�E(�쑊�n�̖��O�ł����̂�)

�����͓쑊�n�s�ƌ��܂����̂��A��Ƃ��k�Ƃ������n���͑S���ł����E�ł������B�P�Ɋ쑽(�k)���Ƃ����̂��������B�k���ł͖��C�Ȃ�����D����I�̂��B��Ƃ����̂������B���ł��H�c�݂Ȃݎs�Ƃ��F���݂Ȃݎs�Ƃ��܂����܂�Ȃ��������������p�n���ɂȂ�̂͂킩��₷�����炾�낤�B�삠�킶�Ƃ����̂���W�������ԑ��������̂͂킩��₷������ł���B�傫�ȓs�s�����S�ɂ���Ƃ��͂����Ȃ�₷���̂��B

���ہA���{�͏�L�̂悤�Ȃ��Ƃ�ޗǁA��������ɍ���Ƃ��čs���Ă����B�����̓��{�ɂƂ��Ă̐�i���͒����ł������B�����̒n���ɂȂ炢�n�����������Ƃ�����A�n���̌ꌹ�����ĈӖ��̗ǂ������ɕς����肵���B

�@�u�����v���ǂ����āu�ނ����v�Ɠǂނ��͂��̌Ñ�̓��A�D��������ɗR����m�邱�Ƃ��o����B�����͂��Ƃ��Ɩ��u�i�ނ����j�A�����V�ȂǂƏ�����Ă����B�����ōD�����Ƃ��āu�ނ��v�̕����ɗE�܂������Ȏ��Ă��B�������������������Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂Łu���v�͏ȗ����Ă��܂����炵���B

�@���]�i�Ƃ��Ƃ��݁j��ߍ]�i�����݁j�����́u���W�C�i�Ƃ����ӂ݁j�v�Ɓu�ߒW�C�i�������ӂ݁j�v�ł������̂������ŒZ�����Ă��܂����B���W�C�Ƃ͓s���牓���Ƃ���ɂ���Ƃ������Ƃŕl�����w���A�ߒW�C�͋߂��Ƃ������ƂŔ��i���w���B���ꂼ��̌����鍑�Ƃ������Ƃō����ɂȂ��Ă����B

�@�u�a��i�����݁j�v�͌��́u��v���������A�����������Łu�a�v�̎������Ă��܂����B

�@�O���Ɉ��i�����ˁj����{�̎p���͑��Â���ς����Ȃ��l�Ȃ̂ŁA���{�n���̊O���ꉻ�͎��Ԃ̖��̂悤�ȋC������B

���������{��ɓ����Ă��Ė{���y���̒n���͊��������ꂽ�B�k�C���̒n���̓A�C�k��̉�����ɂ��Ă���̂ŃI�V���}���x�����Ƃ����肢�낢��킯�킩��Ȃ����Ď��ɂ����B���Ƃ��Ɖ�����{�������B

�P�ƃL�͓��ꂾ�Ƃ������Ƃ�n���U���ɏ��������u�P�A�P�v�Ƃ����͍̂��ł������Ă��邩�炱��͓��{��̌Â����������B����͓��k�n���̕����Ƃ��Ďc�������l���Ă݂�Ƃ���͂��Ƃ��Ƃ̓ꕶ����̌��t�̉��Ȃ̂��A����Ƃ����{�̏���̉������k�Ɏc���ꂽ�̂��A�܂艫��ƐX�ɕӋ��ɂ͓��{��̌Ìꂪ�c���ꂽ�悤�ɓ��k�ɂ��c����Ă��ꂪ�����Ƃ���邪���Ƃ��Ɠ��{��̌Â����t�̉��������Ƃ��Ȃ�B�n����ς��邱�Ƃ͂��łɌÑ�ɍs�����{�ŗL�̕����̔j�������̂��B�ł����p�I�ɂ́u�Ƃ��Ƃ��݁v�Ƃ��u�Ƃ����ӂ݁v�͌����ɂ���������p�I�łȂ������B���E�ň�Ԓ����n���Ƃ��������Ă��邯�ǂ���͎��p�ɂ���Ȃ����疳���ł���B���t���₦���ω����Ă䂭�̂��B

����ɂ��Ă��P�ɖk���Ƃ��싽�Ƃ��k���Ƃ��̑��̖������������B����͂��̒n��ł͂킩�邪�傫�Ȓn��ɂȂ�Ƃ킩��Ȃ��A�ǂ��𒆐S�ɂ��ē�Ȃ̂��k�Ȃ̂��킩��Ȃ��A�����傫�Ȏs�𒆐S�ɂ���Ƃ킩��₷���Ȃ�B�쑊�n�ł��ꑊ�n��ł��ꑊ�n�s�𒆐S�Ƃ��ē�Ȃ̂��B�����쑊�n�Ƒ��n��ł͊������������B�쑊�n�ƂȂ�Ɠ�̑��n�����銴���ɂȂ�B���n��ƂȂ�Ƒ傫�ȑ��n�̒��̓�ɂ���ꏬ�n��ɂ݂���B����ɂ��Ă��k���ł͂킩��ɂ�������쑽���ɂ����Ƃ����̂�������|���Ȃ��Ƃ����Ȃ��A�D���ł͂��邪����ꂪ�킩��Ȃ��A����

�쑽���̏ꍇ�������ł���B��Â̖k��������D���Ŋ쑽���Ƃ����B��Â̖k�Ȃ̂Ŗk��(�z�b�|�E)�ƌ����Ă����B������Â͕��Ƃ̒��ł��薾���ɂȂ��ĐV�����k�ɊJ�����X�ł��菤�Ƃ����B���đ����������悤�ɂȂ����B��Îᏼ�͋����ȕ��m���c��V�������Ƃ��N�������Ƃ��ނ������������B�����Ŗk�Ƃ��������łȂ��쑽���Ƃ������Ƃɂ͂���Ȃ�̈Ӗ����������̂��B�ł������k�Ǝv���l�͏��Ȃ��A���Ď��͂��������{���̈Ӗ����B���Ă��܂�����ł���B

�Ƃ�����������n���ɂ���̂͑����A�{��̓���s��

���̍ہA���A�L�ˁA�s��C�݂Ƃ������œ������[���悤���Ƃ������ɂȂ����̂ł����A���܂�ɒ������O�Ȃ̂œ����i�{�茧�j�̓�̊C�݂ƌ������œ���C�݂ƌ������������

����(�Ђイ���v�Ƃ����̂͌Â��n����������s�͕��p�����������̒��Ȃ��̂ƂȂ��Ă���B�P�ɓ싽�Ƃ��k���Ƃ���̂͋����͈͂ł͂킩���Ă��邩�炢�������ꂪ�S���ɒm�点��ƂȂ�Ƃ킩��ɂ�������傫�ȓs�s������k�Ƃ���ƂȂ�B���̓암�˂͂���͓암�������߂�����ł�����p�ł͂Ȃ��A������܂���킵�����̂������B�쑊�n�ł����n�����S�ɂ��ē�̎s���ƂȂ邩�瑊�n�����S�Ɏv����B�ł��l���͓쑊�n�̕����傫�����瑼�Ƃ͎����������Ă���B���ł͓�A���v�X�s�Ƃ����_�s�Ƃ��m���s�Ƃ����܂�Ɋό����ӎ����ċ����̗��j�I�n�������͖̂��d�ł���B���n�͗��j�I�n�������炢���Ƃ��Ă�͂���p�������ƕ��}���ƂȂ邪����ɑ�����̂����邩�ƂȂ�Ƃ��ꂪ�łĂ��Ȃ����獢��̂��B���n�Ђ�̎s�Ƃ����̂�����������킩��ɂ����A���`(�������݂Ȃ�)�s�Ƃ������̂�����B�ł��O�ɂ����������Ђ�̎s���̂��m���x���Ȃ����ǂ����̒c�n�Ȃ̂��Z��n�Ȃ̂��ƂȂ�B

�������n�̎��ɉ����Ǝ��̂��̂��K�v�ƂȂ�ƂЂ�̎s�������Ȃ��̂��A�ł��Œ����Ȃ�Ƃ܂����ƂȂ�Ƒ��n�Ƃ����̂ɂ������ƌ��ǁA�Ǝ��̎s���͏o���ɂ����̂ł͂Ȃ���?�ܒ��ɂ���ɂ��Ă��ނ��������B���n�̓�ɋ���X�Ƃ���

���n����s�ȂǂƂ����̂��l�����邪����������ނ��������������������n�S�͌Ñ��n�������̂����獡�̑��n�̊�𐬂����Â��n�悾�����̂����炠��Ȃ��ƂȂ�B�����ɓ�����������̂�������܂����ƂȂ�B

���n�V��s�Ƃ����̂��ǂ����A������킩��ɂ������A���ł��P�ɐV��s�Ɖ���Ŗ��t���Ă���B�V�Ƃ��Ă��邩�瑽���͐V�����C���ɂȂ邩������Ȃ��A�Ƃ������ł��쑊�n�����ł͂��̂���Ȃ��A�����ɂ�����H�v�����a�V�Ȃ��̂��~�������Ƃ݂͂�Ȏv���Ă���̂ł͂Ȃ����A�Ƃ��������̖��O�̖����͂ނ��������A���}�Ȗ��O�������Ȃ��Ă���̂ł��킩��B

���n�V��s�̎�

�����m�� ���g�悹�� ���n�V��s

���n����R�̉̂� �l�X�Ɩ�n�ǂ��̗�

�ĉ_�N���� �n�W�� �ǂ�߂�

�`�Ƃ̊��� ���ҋ삯��� �_������

����̌Õ� ��Ȃ� ��p����

�����̐^��̑��� �Ñ���Â�

�����G�̎R���]�� �䂩�����n

�����Ɉ�� �F���J�� ��������

��{���� �d�@�̒n ��������

����܂� �w�ɔ_�H�ɗ�ނׂ�

�H�����₩ �Ƃ��Ɏ���͖L����

�V���Ȏs(�}�`) ���n�V��s�� �h������

�O�̎���ς��Ă݂����V�Ƃ����Ɖ����V�����C���ɂ͂Ȃ��B

�쑊�n�̕��p�n���͎����I�����Č���

���n�S�ڎ���

�n����ς��邱�Ƃ͑傫�ȕω���(����Ȃɍ����Ŗ��O��ς��Ă����̂�)

�S���̗��͒������玄�͎��R�ƓS���t�@���ɂȂ��Ă����B�S���|�b�|����|�b�|���Ƃ��S����Ƃ̉f�������Ă������S���ɂ͈��������邩�炵��݂�Ƃ��Ă悩�����B�Ō�͓S���Şl���^�ꂽ�Ƃ����̂�������ۓI���B�Ƃ����͎̂����Ԃ̑����͌����Ȃ̂����S���̑��鉹���������̒ʂ��ۓ��̂悤�ɓ`��苻������̂��B����قǓS���Ƃ������̂ɂ͓S�����ł��Ȃ����j�����舤�������悤�ɂȂ����̂��B�ԗ��Ȃǂɂ͂��܂苻�����Ȃ����w���ɋ����������n���ɋ������������̂��w��̂͂��܂肾�����B�w���ł��n���ł����Ȃ艜�[�����̂�����̂��B�n����w���̓C��-�W������Ă��邩�炾�B

���n�w�͖؈�{�Â�ɂ���

���n�w�Ƃ����Ƃ��Ȃɂ��Â����������Ȃ����A�ł����n�˂͂��������w�̖��O�͐��ł����̂�����A�Â��킯�ł͂Ȃ��A�����w�������̂��B�ł����n�Ƃ����ƌÂ������ɂȂ茴���ƂȂ�Ƃ���Ȋ��������Ȃ��A���x�V�����s�ɂȂ�A�쑊�n�Ƃ����Ƃ�����������ČÂ������ɂȂ�A�V�����s�Ȃ̂��������O���炠�����悤�ȌÂ������ɂȂ�B���ꂪ���O�̕s�v�c�ł���B�����s�͖؈�{�Â�ɂ���ɁE�E�E�E�Ƃ͖͌������Ă��Ȃ�Ȃ��A�����s�̕����S���̉w�Ƃ��Ă͔��W���Ă����������܂ŋ}�s�����đ��n�܂ōs���Ȃ��̂��������B�����~�܂�̋}�s�����茴���͏�삩��̃^-�~�i���ɂȂ��Ă����̂ŎԌɂƂ����������̂��B�܂������s�Ɩ������Ƃ����̂��Ȃ��������Ă���B�쑊�n�ɂȂ�Ɖ�������Ȃ��̂��s�v�c���B�����������Ƃ͌��\�S���łӂ��Ă���̂ł͂Ȃ����A�������Ð�Ƃ����w�̖��������ŕς���Ă��܂��̂�?��������������̂ł���B

�������������Ƃ����n�̖��̋N����͕l�X���̏h�꒬���炫�Ă���̂��B�����h�����肻�ꂪ�S���ɂȂ茴���w�ɂȂ����̂��B�w�Ƃ͔n��(���܂�)�̂��Ƃ�����S���ɂȂ��Ă������Ȃ�B�����s�̋N����͑��n��n�ǂ��Ƃ����Ղ���h�꒬�̈ӎ����琶�܂ꂽ�̂�������Ȃ��A���n��n�ǂ����ό��ƂȂ����̂͐��ł��肻��܂ł͒n��̍s���A�Ղ�ł������B�����瑼���牓�����炻��ȂɌ��ɂ���l�͂��Ȃ��������S���ł��Ղ�Ƃ͂���ȂɕK��������������͂��Ȃ��A�n��̓`���s���������B��֒Y�z�̐ΒY�������ɃG�l���M-���Ƃ����ċ������ꂽ�悤�Ɍ����s����͂����ɂ�蔭�W�����B�����s�̐l�������n�s���ꖜ�l�قǑ������Ƃ��������Ă���B�邪�Ȃ���������X�����₷�������̂����n�͏鉺���������Ղ̖ڂׂ̍��H�n������V�����X�����ɂ��������B����͉�Âł������ł���B�ނ�����藣�ꂽ�쑽���A��Â̖k���������ېV�̂Ƃ��V���n�Ƃ��ď���������ɂȂ�J�����̂ł���B�S�������̈�̖�ڂ��ɂȂ������Ƃ͊m���ł���B���S��ƂƂ��S�����オ���������炾�B

�쑊�n�ƂȂ�Ɛ̂̌Â����E�ɋt�߂肵���悤�Ȋ����ɂȂ�̂��s�v�c�ł���B���������O�ɂ����Ȃ��̂�����ǁu�쑊�n�v�ƃA�i�E���X�ŕ��������Ƃ��u�쑊�n�v�ɗ��������������ł͂Ȃ��̂��ƂȂ�B���n�S���������̂����炱��͕ʂɈ������O�ł͂Ȃ������������ɂȂ����̂ɂ͂�����ƂȂ��܂łƂ܂ǂ���������Ȃ����S���I�ɂ��̖��O�̕ύX�͑傫�Ȗ��Ȃ̂ł���B������̖��O���Ȃ����Ăق����Ȃ��Ƃ����Z���������̂ł���B�֏��c�Ƃ����̂�����Ñ�A�֏鍑�������Ƃ���Ɠ쑊�n�Ƃ��Ă������瑊�n���Ƃ������E�ӎ��͐��܂��B���ۂ͘Q�]�܂ŕW�t���Ƃ��đ��n��n�ǂ��ɎQ������̂�����Q�]���瑊�n�̍��ɓ���B���������������E�ӎ��������Ƃ͗���ʔ������̂ɂ���B�]�ˎ���͕s�ւ���������������ƂƂ����O���ɍs���C���ɂȂ�B�܂�����قǑ����ɍs�����Ƃ͗e�ՂłȂ���������Ȃ̂ł���B�n�����ς��ƈӎ����ς��Ƃ����s�v�c������̂��B������̖��̗��Ƃ����̂�����m�Ԃ��̖��ɂ����ė������̂ł���B����͂����������E�ӎ����ł��藷�̖ʔ������Ȃ��Ȃ����̂��B�O�����s�������������邱�Ƃ���햡�̂悤�ɍ����͑傫�ȗ��j�I�Ӗ��������Ă����̂��B

�n���̐l

�E�E�E�E�E�E

�u���͓쑊�n�A�쑊�n�v

�u���n�ɋA���Ă������A�����͂Ȃ��Ȃ����ȁA���������̕ς�肾�A�����͂��Ƃ��Ƒ��n�S����������A�ʂȐ��E�ɗ����킯����Ȃ����v

�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E

���̐l

�u�֏��c�A���͓쑊�n�E�E�E�E�֏邩�瑊�n�ɂȂ����̂��v

�u�쑊�n���玟�͎������A�����͓쑊�n���A���͓����A���n������ȁA�ǂ����ɂ��둊�n����v

�u�쑊�n�Ƒ��n�͂ǂ����Ⴄ��A���n�͒��S�œ쑊�n�͂��̒��S����삾��v

�u���n�Ƃ����Α��n�����S�����瑊�n�ɂ܂�������ȁv

�u�����������ƂɂȂ�ˁA�쑊�n�͒ʂ肷���Ă܂��͑��n�ɂ���悤�A���͂܂��傫�Ȓ��S�n�ɍs���Ȃ��Ƃ킩���ȁv

���O���ς��ƕʂȐ��E�ɗ������ƈ�u���o����A���ꂪ��Ð��̓茴����É����w�ɂȂ������Ƃł���B�茴�Ɉ�܂�������]�v�ɂ��������ߋ��̗����茴�Ƃ������O�ɗ��l�ł��爤�������悤�ɂȂ��Ă����̂ł���B( �������w��-�茴)

���b -�H���Ԃɂ̂��ċA���Ă����j

�傫�����O�̃C��-�W��(�s���������ŕς�閼�O�̂������)

��

�� �͗ǂ����Ȃ艓��������ĉĂ̓�����

�͗ǂ����Ȃ艓��������ĉĂ̓�����

�쑽���Ƃ����̖��͊쑽�������邩�炻�����疼�t����ꂽ�̂��낤���A����ɂ��Ă�����͖{���ɍD���������B�l�Ԃ��Ȃ����O���厖�Ȃ̂��A���O�ɉe�������̂��Ƃ������Ƃ�����B�P�ɂ���͉�Â̖k�Ƃ����̂ɂ����Ȃ������B���ꂪ�쑽���Ƃ������Ƃɂ��S�R������C��-�W�ɂȂ��Ă��܂����̂��B�����ɍK����������Ƃ����̂����ɂ����Ă���̂��B�쑽��-�K�����͈�̃Z�b�g�ƂƂ��đ��݂���̂ł���B���ꂪ�ʂȖ��O��������k��ÂƂȂ����炱�������̂��ł��Ȃ��̂��B�u�k��ÍK�����́E�E�E�E�v�����Ȃ�ƂȂɂ��҂����肵�Ȃ��̂ł���B�����ɖ��_�Ƃ��ĒP�ɉ�Â̖k�ł����Ȃ������ɂȂ�B�Ƃ��낪���ꂪ�쑽���ƂȂ�Ƃ����͐V�����쑽���Ƃ����Ǝ��̊X�Ƃ��ĔF������s�v�c�ł���B���n������쑊�n�ƂȂ�Ƃ��̓Ǝ����͏�����A�����̕����Ǝ��̎s�Ƃ��đ��݂���B����-�������������Ă����̂ł���B�������͂���Ȃ�Ɍ����̏ے��ł��������̂��B�쑊�n-�������͂���Ȃ��̂ł���B�������������̑S���I�ɒ��ڂ��ׂ����̂ɂȂ���̂ł͂Ȃ����낤�B�������������薳���������������Ƃ͊m���ł���B���ꂪ�쑊�n�ɂȂ�Ƃ��Ă��������̂��Ȃɂ�����Ȃ��Ȃ�B���O��ς���Ɗe�n�ł����������Ƃ������Ă���B

�}���A��ԁX�����Ɛ����E�����̗Վ��c��Q�P�����ꂼ��J����A�Q���P�����������āu�݂ǂ�s�v�ƂȂ�p�u�����i�����j�c�Ă���������A�^�������ʼn������B

�݂ǂ�s�Ƃ��̖��O�����܂肢���Ƃ͎v���Ȃ��A�ΖL���ɂƂ����̂����}�����͂��Ȃ����A���j�I�Ӗ��������Ȃɂ��Ȃ��̂��B�������ė��j�I�d�݂��Ȃ����O�ɂ���̂͂܂����ł���B�Ђ�̎s��������������������͂���Ȃ�ɓƎ��̊X�Ƃ��Ĉӎ����ꂽ�̂ł���B������Ђ�̎s�̎�����ꂽ�B�쑊�n�ƂȂ�ƌ��Ǒ��n�s�̉̂Ɠ����ł���ʂ̉̂���邱�Ƃ͂ނ��������Ȃ�B�Ƃ��������{�̒n���͕��G����ł��萢�E�ň�Ԗʔ����̂ł͂Ȃ����A���̕��G�Ȓn�`����j�f���Ă��邩�瑽�l�ł��薣�͂�����̂��B

�����̎��Ƃ́A�R�����̕������Ƃ����Ƃ���ɂ���܂��B�P�W�N�ԏZ��ŁA�R�P�N�Ԋ���e�������ł��B�����Ƃ������č�������}��A�Ƃ�����|�ɂ͔[���₯�ǁA���O���ς��̂́A�ǂ����[���ł��܂���B

�₵���ł���˥���߂����Ⴍ����B

���O���ς���Ă��������͕̂ς��Ȃ��̂ł����A��͂�n�����Ĉ���������̂łȂ�ƂȂ������Ȃ��C�����ł��B

�k���s�������Ȃ�ł��������I�I

�c�m��܂���ł����c

���̎��Ƃ͓��F�a�S���琼�\�s�ɂȂ�܂����B

���̖��O�͂��̂܂c�������ǁA����ς�₵���ł���ˁB

�����œ��������Ŕ������ł����肵�āA�Ȃ��ȁ`�c�Ǝv���Ă��܂��܂��B

���F�a�S�A���̈����Ƃ��Ă����I����������A��ɂ܂Ƃ߂�̂Ƃ��Ă���ς������悤�ł��ˁB�ǂ̒��������������\���s���낾�����悤�ȥ���B

������ɂ���A����e�����O���Ȃ��Ȃ�̂��Ă��Ȃ����ł���ˁ`�i���j

�Ȃ��ɂ��̎��Ƃ��c�B�Ȃ����݂����ˁ`

�����n���ł��������蒬�����ς���Ă��Ă����B���������Ƃ����āA�n����c�ɂ̒��⑺�͂�����Ƒ����ˁ`�B

����͂�Ȃ�e�����O�Ƃ����̂͂��傤�ǎq���̖��O�Ɠ�������A�q������Ă�Ă������O�ɂ͒N�ł�����������A���ꂪ�ς���ꂽ��N�ł��{�\�I�ɋ��ۂ���B�����������̂��n���ɂ������̂��B�V�����Ȃ�Ȃ�Ȃ�ł��̖��O�������Â�����܂���肾�B���̖��O���g���Â���悤�ɂȂ����B

�u�o�g�́v

�u�݂ǂ�s�v

�u����͂ǂ��̒c�n�����v

�u�����A�Q�n���ł����ǁv

�u����Ȏs�������̂����v

�u�����ŕς���Ă�ł���v

�u�����A�����������Ƃ��v

�E�E�E�E�E�E�E�E

�u�ǂ��̏o�g�����v

�u�쑊�n�s�ł��v

�u�����A��n�ǂ��̑��n�s���v

�u����A�쑊�n�s�ł��v

�u���n���쑊�n����������A���n�Ƃ����Ζ�n�ǂ����A�쑊�n�����n����

���n�����S�Ŗ�n�ǂ��������A�쑊�n�͑��n�Ȃ�v

�u�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�v

���Â�ɂ��낱��Ȃӂ��ɂȂ邱�Ƃ͂܂������Ȃ��A�������ł͖��O�Ō��߂��Ă��܂��A���ꂪ���O�̕|���ł��薼�O�̎��C��-�W�͂̕|���Ȃ̂ł���B���O�ɂ���ăC��-�W�����߂��Ƃ������Ƃ�����̂��B�����疼�O�͂�͂�H�v����K�v������̂��B

���\�Վ��ɍ�����u�s���������v�̖��O�̖��ɂ��ď��������ǂ�͂肱������Œn���ɂ������悤�ɂȂ�������ł���B���̏ꍇ�A�n������Z�̂Ƃ��o�����邱�Ƃ������������炾�B������ǂ����Ă��n���ɂ������悤�ɂȂ����̂��B

�n���̈��ՂȕύX�͖�肾

���������s�͍��(��������)������

���Ƃ��A��ʌ��̉Y�a�s�A��{�s�A�^��s���Q�O�O�P�N�ɍ������āu�������s�v�ƂȂ����B�u�������܁v�ƕ��������̗p�����̂́A�s������銴�����A�₳�����A�_�炩������Ӗ����������Ƃ������A�������͕\�������ł���̂ŁA���̓��e��I�m�ɒm�邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�u�������܁v�́u�������܁v�����։��������̂ł��邪�A�������̕\�L�ł́A���̌o�܂�������Ȃ��B�������܂͍�ʂł����āA���̒��S�ł������s�c������܂ł͌Ñ�ɂ͓����p���[�����荞�݁A�܂�������⌳�r��̗��H�ɂ��������Ă����B���t�W�ɂ́u��ʂ̒Âɋ���D�̕��������ݖԂ͐��Ƃ����Ȑ₦�����v�Ƃ���B���������āA��͓��]��`�ɓ˂��o�����ꏊ�ŁA���������B�ʂ͍��ŁA�������_�̂��Ƃł���B���ꂪ��ʌS�̑��ЂŎ����Ђ̍s�c�s�ɂ���O�ʁi�������܁j�_�Ђł����B

http://www.npo-fuudo.or.jp/sinpo3/sinpo-3-tanigawa.htm(�n���ƒn����)

��ʌ�(��������)��(��������)�ł��肳�����܂ł͂Ȃ������B�����ɑO��(��������)�_�Ђ����邱�Ƃ�m��Ȃ������B���t�W�͈�ԌÂ��n��������B�����̐^��̑����͑���P�ƊW����̂��낤���A���c�R�̎R�Â��̎����ɑ���P�_�Ђ�����Ƃ����Ƃ͂��̑O�ʐ_�ЂƋ��ʂ��Ă���B�܂芞��(����͂�)�Ȃт��Ă����Ƃ��ł͂Ȃ�����ꏊ�������Ă����B�Ƃ��������̏ꏊ�͑���P�_�Ђ��������Ƃ���ɂȂ�B�����ɋ����o�����������ꂽ�Õ�������B����������(����͂�)�Ƃ��Ă����ꂪ�ǂ��̏ꏊ���Ƃ������瑐��P�_�Ђ�����Ƃ���ɂȂ�B

�@���쌧�ɂ́u��������s�v���a������\��B�������鍁�쌧���c���A�������A������A�͌��̓��[�̎O���ɂ��������Ȃ��̂ɁA����ł͍��쌧�̓������̂��Ȃ�L�͈͂Ȏs�������ꏏ�ɂȂ�ƍ������ꂩ�˂Ȃ��B

�@�s�����������̒n���͊m���ɕ������j�̔j��ɂȂ�B�쑊�n�͂�����s�Ƃ͈Ⴄ�����j�I���������邵�����������n�S������쑊�n�ɂȂ����̂����炻��ȂɈ�a���͂Ȃ��A���������s���Ђ�̎s�Ƃ������s�Ɠ��[�����l�����킹��Ɠ쑊�n�Ɣ��������悤�Ɍ����s�����S�ɂȂ�Ƃ���͂茴���s�̐l�͕s���ɂȂ�B������V�����X�ƂȂ�̂�����V�������̂��K�v���Ƃ��Ȃ�B�����������ł͑��n�ɂ������ӂ��킵�����O�͑��n�Ƃ����Ƃ͑��n�V��ȂǂƂ��Ă݂Ă��������O�͕�����ł��Ȃ��A���n�ƂȂ����ȏ�̖��O�͂łĂ��Ȃ��A����������Ƃ����p�����邭�炢�����Ȃ��Ȃ�B���n�͑��n�Ɍ��肳�ꑊ�n�s�̘e���A�t���������̂Ƃ����O����͌��߂��Ă��܂��̂��B���n��n�ǂ��ɂ������ǂ����Ă������Ȃ�B�������͂��Â�ɂ���O�͖k���ł������悤�ɂ܂��싽�ł������̂�������Ȃ��A�����������s�͒��S�s�s�ł���l���������̂����獢��̂��B

�Ԃ������̌����s����������ƓƎ��̖��O���K�v�ɂȂ�B

�����p�n���͕��}

���w�����̂q�S�T�Ƌ���ΐ��ɋ��܂ꂽ������́A

�ĊJ�����Ɗ�����A�V���������ɕς���Ă��܂��炵���B

�ڂ������Ƃ킩��Ȃ������T�ɂ͌����Ȃ����ǁA

�����u�w�������ځv�݂������O�ɂ���낤�ȁB

�u�S�C���v�Ƃ��u��\�l���v���X�A�]�ˎ���ȗ��̗R�����钬���ׂ��āB

���s���͒N�����匾��Ȃ��́H

���������A���ɉ��x�s���Ă�����Ȓn���������ƒm��Ȃ������B���̕ӂ͐t�邩�炩�Ȃ藣��Ă��邩�瑫�y�Ȃǂ��Z�n��Ȃ̂��A�V���c�w�̋߂��ɑ��y�����������������

�������ē����s�c���s�E�ےJ�s�̗��s�ŁA

�����̎^�ۂ�₤�Z�����[���s����B

���킹�ĐV�s�����T�̌��̒�����I����Ƃ����B

�u�������v�@�i�����`�I�j

�u�k�����v�@�i�����鑽���s�̖k�H�j

�u�Ђ�v�@�i�����m��Ȃ��l������ƁH�H�H�m���Ă��Ă���͂�w���B

�@�@�@�@�@�@�@�c�t���̖��O���Ⴀ��܂����B�j

�u�݂ǂ��v�u���₫��v�@�i�C���[�W��s�B���ۓI�n���̓T�^�B�j

���[���ʂ��y���݁B

���n�͂�͂�쑊�n�Ō��肩�A�Ђ�̎s�͒c�n��c�t���̖��O�݂����ɂȂ邩

�������ȁE�E�E�E�Q�n���̈ꕔ�ł݂ǂ�s�ƂȂ�̂��ȁA�Ȃ����Ȃɂ��Ă���̂��A�킩��₷�����炩���Ȃɂ���Əd�݂��Ȃ��Ȃ�A�ǂ����̃e-�}�p-�N�݂����ɂȂ�A�ː��͂悩�����A�˂ƊW����̂��A����͌Â��̂��c����

���R�s�E�����s�E�V��z�s�E�F�ђ��E���쒬�̐V�s���͎���27�̌��̂�������

5�ɍi���邱�ƂɂȂ����B

1.�R�s�Q���̂����A�����ꂩ�̎s���̖���

���R�s

2.�R�s�Q���̂����ꂩ�̖���

�Ƃ���s�@���h���R�s�@�V���R�s�@���쓿�R�s

3.�n��̒n���I�ȃC���|�W���ł��閼��

���R���s�@����s�@�V����s�@���˓��s�@�����s�@�s�Z�s�@���h�s

4.�n��̗��j�A�����A��������\������

�݂ȂƎs�@���h�ї��s�@�T���r�A�s�@�ї��s�@�݂ǂ�s�@�ېV�s�@���s

5.�n��Z���̗��z��肢�ɂ��Ȃ���

�݂炢�s�@�����s�@�L�����s�@�̂��ݎs�@�����s�@�V���s�@�����s�@�����s

����s�Ƃ����͎̂��h�̎��̓�ł������ɂȂ����B����ɐV�����Ȃ邩��V�������̂��B�V���n��Ƃ�����̂ƂɂĂ���B�n���͒����Ȃ�Ƃ����ɂ����Ȃ邩��ɂ߂Č��肳��邩��Ȃ��Ȃ������������邱�Ƃ��ނ��������̂��B�����ł͑��n���������Ƃ͕��p���炢�������悤���Ȃ��A���n�ɂ����������Ȃ�B�쑊�n���炢�ɂȂ邪���n�Ђ�̎s�Ƃ������Ƃ��l���ɂ���Ȃɂ��V�����C��-�W�������邩������Ȃ��A���������s���͕̂��}�Ȃǂ��ɂł����閼�ł������B����ł������ԂȂ���ł�������Ȃ��Ȃ��ς��邱�Ƃ��ނ��������Ȃ�B����͐l�̖��O�Ɠ����ł���B�������Đ����ς��̌������̐��̂܂܂ɂ������Ƃ����̂ƂɂĂ���̂��B

���n���͗��j�����

���Â�ɂ�����{�̒n���͕��G�ł��肢�낢��Ȃ��̂��ӂ���ł���B�n�����̖��ɂȂ�₷���̂��B�n������C��-�W����邱�Ƃ������̂ł���B

�Ò��̉���ꗷ�H���ĂƂ��ɓ��肵�H�̗[��

���]�Ԃŗ����ēy�n�̐l�Ɠ�������Ẩ������B

���������ÌS�ɓ쑺�Ò����q���Ƃ����Z���ł���B�Ò��Ƃ����n���͑����A����ɑ��ĐV��������B����ȎR�̉��ł��Ò����������B�ǂ�ȂƂ���ł��V���͂���B���j�ɂ͕K���V��������B�V�������̂�����Â����̂������ăo�����X���Ƃ��B�������Z�����̋����������ɍs������������{�܂���{�Ƃ���B

�����ɂ܂�����{�ɏ���{�W���Ƃ���ȓ~�[�܂��

�Â����̂��W��(���邵)�Ƃ��Ă���B�Â����̂�����Âт܂��V�������̂�����B�Â��n����������c���ׂ��Ȃ̂ł���B

��-�����킢���ɂ������݂āE�E�E�E�E

�����킢���ɂ������݂�

�쑽���̂����킢���Ƃ͗ǂ�������

����͉Ԃ��炢�Ă���悤�Ȗ�

���l�͖I�̂悤�ɂ�������

�������痈����Ă�������

�R���̐��炩�ȗ���̂Ђт�

���y��������������

�c����e�̂悤�ɍ��Â��Ă���

�X�͂���ɂǂ�����ƃJ�{�`��������

�Ԃ��炢�čL�X�Ƃ��Ă���

�����킢���ɂ�������

�����ɂق̂��ȉԂ̍����

��������ʉ������̍����

�����Ƃ����������Ă䂭

���l�͂܂�������Ă�����

�����ɂ�������ł�����

�̋��͉����ɂ���Ďv������

�K���������ɂ���Ďv������

�K���͎R�̂��Ȃ��ɂ����

�����̂Ȃ���ǂ����ɂ�������

��͍K����������m�炶

�����̊Ԃ������݂ċ����