山桜の美(染井吉野と混同された美)小林勇一

●桜の古歌も山桜

ひさかたの光のどけき春の日にしづ心なく花の散るらむ

この歌は教科書でも習っているし誰でも知っている歌である。ところがこれをソメイヨシノと錯覚している人も結構多いのではないか?私がそうだった。染井吉野は江戸時代に盛んに見られるようになったものでありその前はみな山桜だったのだ。今見慣れているきは花見に行って見るのは染井吉野でありこれは山桜とは本質的に違ったものである。山桜とはまさに山に咲く桜のことである。今見ているのはみな染井吉野であり日本の桜の8割がそうである。ほとんどの人は桜というと染井吉野からイメ−ジする桜なのだ。平安時代に作られたこの歌も染井吉野の散る花と思っている人がかなりいるのではないか?山桜はこのようにひそかに咲いてひそかに散る花である。山桜はめだたず咲く花だったのである。何か宮廷の女房が詠んだので華やかな花と錯覚してしまっていたのだ。

昔の桜は山の桜のみであった。遠くから桜の山をながめて、その花で稲の実りを占った。花は早く散ったら大変である。

(折口信夫「花の話」)

これは花見という感覚からはほどとおい、原始的素朴な生活の延長として桜は美より切実な標として見られていた。今でも種蒔桜という名の桜があるのはそのためである。

現代人の感覚はすでにあらゆる面で人工化した自然の美からイメ−ジしている。つまり純粋の自然と思っていてもそれは人工化した美を通して自然を見ることになる。山桜は確かに山に咲いているから山を身近に感じる人でないと山桜の美は感じない、ところが桜の時期に花見というと平地の街の中に咲く染井吉野の華やかな桜を見ているから先にそのイメ−ジになってしまうのである。この歌が名歌なのは古代の悠長な時間の流れのなかで作られたからである。琴の音のような何か悠長な時の流れを感じる。染井吉野は一時に一斉に咲き満ちて一斉に散ってしまう。山桜はしず心なく、何か心騒ぎ散ると言ってもこれを鑑賞している心は悠長なのである。ここの時の流れはで現代にはない、しず心なくというのは静寂の沼にあたかも芭蕉の「古池や蛙飛び込む水の音」の微かな波紋なのである。しず心なくとは静寂の水面に一時広がる波紋なのである。そもそも江戸時代までは沈黙の世界だから現代のように異常な騒がしさはない、波たたない静寂の変わらない古い沼の世界なのである。変化があっても本質的な所で変化はないのだ。

さざ浪や志賀の都は荒れにしを昔ながらの山桜かな

千載集では読み人知らずとされているが、平清盛の末弟、薩摩守忠度が作者

昔ながらの山桜というとき都がそこに五年ほどあったとしてもそれは自然界のなかで記憶に留めないほどの都であった。さざ浪・・・変わらない・・琵琶湖は変わらない・・・その岸辺も変わらない・・・都は一時の夢のように消えてただ山には山桜が咲いて昔のままだった。日本は明治以降千年が一気に変わってしまうよに変わってしまった。江戸時代までは変化があったとしてもその変化はゆるやかなもので自然はそんなに変わっていないのである。きさかたが新田開発で田に変わったということはある。かなり田になり変わったが田はまた一つの自然であり工場がたつのとは違うのである。自然に大きな変化はなかったのだ。田になったとしても田園風景はさほど変わらなかったのである。

「木の花は、濃きも薄きも紅梅。桜は、花びら大きに、葉の色濃きが、枝細くて咲きたる。・・・」(枕草子 第三十七段)

山桜の特徴は葉が先に出る。これがいかにも山桜的な特徴である。染井吉野は花が散って葉桜となる。葉の中から桜が咲きい出るのが山桜なのである。

葉隠れに散りとどまれる花のみぞ忍びし人に逢う心地する−西行

おくに猶 人見ぬ花の ちらぬあれや たづねをいらむ 山ほととぎす 西行

浅緑野辺の霞はつつめどもこぼれて匂ふはなざくらかな 読み人知らず(新撰万葉集)

国のはたてに咲きにける桜の花のにほひもあなに(万葉)

あしひきの山桜日並べて、かく咲きたらば、いと恋ひめやも(山部宿禰赤人)

これなども山桜の特徴をとらえた秀歌なのである。霞は山にかかるから山桜ににあうのである。葉隠れというのも山桜は葉が出てそれから花が咲くことが特徴だからこの歌ができた。国のはたてというのは人がいっぱい棲む中心地ではなく離れた山、はたてに棲むからかやはりこれが当時の山桜への感覚だった。山部赤人の歌−山桜日並べかく咲きたれば・・・は山桜は並んで咲いていることが少ない、孤立して淋しく咲いているのだ。だからこそ並んで咲いていたら恋するだろうとなる。これは女性の恋ではなく憧れるということであろう。

もろともに あはれと思へ 山桜 花よりほかに 知る人もなし

時代は平安後期、場所は大峯山。作者は行尊(ぎょうそん。1055〜1135)

山桜森につつまれめだたずに咲きて散るなれ一人夢見て

山桜はむしろ淋しい花であり孤独な花なのである。山の中で一人夢見て散ってゆく花である。染井吉野の常に花見として人ごみに咲いて散る華々しい花ではないのだ。深山幽谷に咲く淋しい花なのである。

山桜峰の上に咲き小鳥なく朝の谷間に流れひびきて

山深みいづこに咲きし山桜いつしか消えて鳥細く鳴く

●染井吉野と混同する桜の歌

敷島の 大和心を 人問はば 朝日に匂ふ 山桜花 本居宣長

これもあまりにも有名である。これは日本の原点的自然の風景だった。

それでもこれも染井吉野と錯覚する人もいるかもしれない、何か華やかな染井吉野に思える歌でもあるだ。山桜花と言っても清楚な感じがしない歌だからだ。ただ朝日に匂ふということが山桜らしいとなる。でも山桜が匂ふという華やかさに欠けている。ただ純真に汚れないということで山桜にふさわしいとなる。

吹く風をなこそのせきと思えども道もせに散る山桜かな 源義家

これも華やかに一斉に散るから染井吉野と錯覚する。山桜どちらかというとそんなはでな散り方をしないからである。しず心なく・・・という散り方である。風が吹いたのでぱっと散ったからかもしれないがこういうイメ-ジをもちにくい、だから染井吉野と混同するのである。これは浜通りの勿来の関を越えるとき詠んだ。

会津の松平容保公が詠まれた

山桜見て来ぬ人はおのがすむ 里のさかりも知らでやみなむ

けふぞしる里の桜の盛りをも 山路をわけてみるべかりける

これも山桜である。これも今だとどこでも染井吉野を桜並木として植えているから混同するのだ。山桜であってこそ鄙にも映える桜があったという歌になる。

聞きもせじ束稲山 (たばしねやま)の桜花吉野の外にかかるべしとは 西行

これも山桜であり山が桜に染まっていて感動したのである。ここで気をつけねばならぬの束稲山だったということである。

束稲山の名の由来はたわんだ稲束にその姿が似ていることからの名前らしい、衣川の俘囚の長安部頼良が1万本の桜を植えてお花見をした事に始まるこの山が桜に染まったという、とするとこれは山桜を植えたのであり染井吉野ではない、一万本も植えたとすると山桜でも壮観なものになっていた。ここにも染井吉野イメ−ジがつきまとっている。染井吉野はもっと華やかであり派手であり山を紅に染めてしまう。山桜はまだ花が白いのである。染井吉野の桜の色は人工的な紅を感じる。山桜のほのかな味わいはないのだ。染井吉野はだから桜の木の下には死人が埋められているとかの何か人間臭いイメ−ジになる。戦争で死んだ無数の若い人たちの霊が花となって咲くようなイメ−ジでありこれは山桜の清楚なイメ−ジではない、染井吉野には人間的なものが腐食してしまっているのだ。芭蕉が詠んだ「様々なことを思い出す桜かな」もそうである。これも染井吉野だったのだろう。様々な人間的思い出が桜とともに蘇る。それは戦死者の霊魂のようなものともなる。

いにしえの 奈良の都の八重桜 今日九重に匂いぬるかな

橘の蔭踏む道の八衢に物をぞ思ふ妹に逢はずして

奈良の都の栄いは八重桜がふさわしかった。山桜ではない、山桜の並木というのはなく平城宮の大路に植えられたのは柳であり橘の木の方が多く歌われているからだ。都を象徴したのは橘の実であた木だったのだ。道が八つにも別れている所も人が交差する集まる場所だったのである。

足代過ぎて糸鹿の山の桜花散らずもあらなむ帰り来るまで 1212

雉(きぎし)鳴く高円の辺に桜花散りて流らふ見む人もがも(1868)

万葉集だから山桜であり万葉集には山桜の歌は少ないのは意外である。桜はまだ美として意識することが少なかった。雉が鳴くというのもやはり古代の自然のなかで山桜と呼応していたのである。山中の荒々しさを雉で表現していたのだ。外来の中国から入った梅は匂いとともに良く鑑賞されたのである。桜の美が一般化したのは西行の歌からである。このころから確かに桜は散りやすいものとして意識されていた。ここでも古代の時間の遅い経過を追体験する必要があるのだ。足代→糸鹿までどれくらいの距離があるのか?一帯の山の中を歩いているうちに花は散ってしまう・・・山から出ないうちに散ってしまう・・つまり山に寝泊まりしたのか・・山の中で歩いていれば相当な時間が経過している。そのうちに花も散ってしまう。今なら車で山に行き山桜をみてすぐ都会に帰ってくる。その時間感覚と山の中をただ歩く時間感覚はあまりに違いすぎるから一句一首の意味が深さを鑑賞ができなくなってしまったのだ。過去を回想することは時間の流れや沈黙や闇や人間の当時の感覚を蘇らせることである。それを現代の感覚でするから鑑賞できないのだ。それがなぜ必要なのか?現代の疲弊した精神の癒しになるからである。昔の悠長な時間の流れにひたり心は癒されるのである。過去の俳句であれ短歌であれはこれは現代の癒しとして宗教的癒しとしても鑑賞するべきものなのである。宗教は理屈的なところがあるが俳句や短歌など文学は感情の産物であり癒しなのである。

私は三〇年間旅しつづけてきた。桜咲く時期に故郷にはほとんどいなかった。だから桜前線の歌で桜の歌を列挙したように南に行き北に行きして桜をみてきた。桜前線を南にさかのぼりまた北海道の稚内までも北上した。その空間の移動で桜は南で咲いていても北でなお咲かず南で散って北は一カ月後に盛りとなる。そういう全国的桜前線の変化を何度も経験したのである。足代→糸鹿の距離はそれからすると短いが実際歩いているのだから時間的にかえって長いのである。新幹線で東京から平泉に二時間ちょっとでゆくのと距離的には同じ感覚になる。相馬から二本松まで自転車で行ったら霞ケ城では花は散ったあとであり余花が夕日に散っていた。しかしまだ花の名残があったのである。桜はここで咲いても山を越えた向こうでは例えば会津では咲くのが遅い。咲く花の時期がずれていることが全国的に情緒をかもしだすのである。

はるけくも坂いくつ越え霞ケ城夕日に散れる余花のあわれを

そして今年旅行には行けず身辺の苦境のなかで詠んだのがこの歌だった。

故郷の桜や昨日は雨風砂ぼこり今日は寒さやしみじみと見ゆ

外にのみ見にし桜を故郷に桜を見ても変わりやすきかな

●地方に残る桜の歌

桜の歌は無数にあり地域的にも桜にまつわる話は無数である。

桜とて様々あれや京なれば御室桜を我も見るかな

みちのくゆ旅路来たりて京の人に交じりて見ゆる御室桜かな

仁和寺の境内にある桜は、「わたしゃお多福 御室の桜 はなは低とも人は好く」といわれるように樹高は2〜4mと低く、地上をはう様に咲き乱れるので、手に取るように花見ができます。遅咲きで有名で、「御室の桜」が古都の桜の見納めとなります。

これも京都の人と交わり花見をしたのである。これもかなり変わった桜である。染井吉野のように散る美しさはない。京都に花を訪ぬて印象に残るのは円山公園の枝垂桜の古木であった。

優艷に枝垂桜の古木なれ京の祇園に人よる夕べ

かそけくも枝垂桜の散りにしを誰か知りぬる墓所の道行く

京都の桜の特徴は歴史と街なかに人が一杯いるなかで咲いている。人が集まる街にこれだけ古いものがあるのが京都らしいとなる。三春の枝垂桜も有名だがこれは山の中にあるものでまた違ったものである。松平容保公の桜の歌を発見したがこんな歌もあったのかと感嘆する。松平容保公は武より文に優れていたのではないか?それ故時代を見るのを誤ったのかもしれない、文に優れ武に優れている人はまれである。歌を見るかぎり優れた文人だった。それで親しみをもった。

桜は秋にも冬にも咲くのがある。十月桜がそうである。これは秋から冬にかけて咲き冬桜となる。

金沢の兼六園に十月桜姫こそあわれ我が見つ愛し

源義家の「吹く風をなこそのせきと思えども道もせに散る山桜かな」この歌も浜通りに海の風が吹く浜街道にふさわしいものだったかもしれぬ。一方松平容保の山里を訪ねて歌ったのは山深い会津にふさわしいものだった。松平容保公の桜の歌を発見したがこんな歌もあったのかと感嘆する。松平容保公は武より文に優れていたのではないか?それ故時代を見るのを誤ったのかもしれない、文に優れ武に優れている人はまれである。歌を見るかぎり優れた文人だった。それで親しみをもった。

伊佐須美の杉の木立の森厳に齢を保つ薄墨桜

会津なる山の奥にし千歳桜今年も咲かむ齢知らずに

京の姫幾年ここに過ごせしや御前桜の咲きて散りにき

湖南の道花は散りにき山蔭に雨にぬれつつ田植えの人かも

会津五桜.として石部桜. 杉の糸桜. 大鹿桜. 虎の尾桜. 薄墨桜. がある。このうちで実際に見たのは美里町の伊佐須美神社の薄墨桜である。見ただけでこれは古い。朽ちてゆきそうでもあった。千歳桜は種蒔桜でもあった。齢知らずに・・・・と過去の歌を直したのは高齢化で九〇まで生きる人が珍しくなくなったから長寿の樹としして歌を変えてみた。短歌でも世につれ歌も変わるし意味も変わる。90まで元気なことは驚異的であるのだ。ただ認知症になったりしているものは悲惨である。回りのものを悲惨であり長寿社会の影の部分をおぞましい部分を自ら味わった。今もその影の部分に半分覆われているのが自分自身だったのである。猪苗代湖は湖南の方が昔の街道であり趣がある。自転車で旅をしたのは雨のふる、また風の吹く日だった。雨風に吹かれて走っていたのだ。

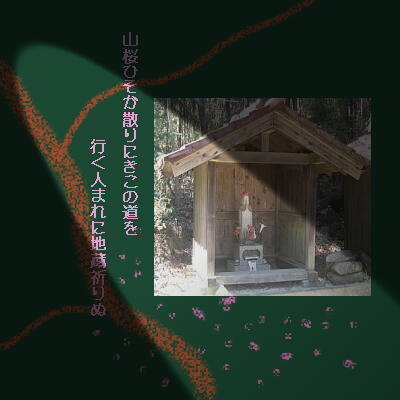

今年の桜では山桜と道の辺で一人祈っていた地蔵が印象に残った。そこは人もまれにしか行かない森の道だった。そこに山桜がふさわしかったのだ。

山桜ひそか散りにきこの道を行く人まれに地蔵祈りぬ

桜の話

http://www.sakurano.co.jp/flower/sakurano_hanashi.htm

戻る−桜のエッセイ3へ

桜のエッセイ 1 2 3

5(プログ−大阪の桜)