2

2

(小林勇一)

桜の歌南から北へ北から南へ

(九州)

満開の桜の咲きてアンジンの像ある平戸や海に開けぬ

唐船の入りし海見え朝日さす桜咲き初む鏡山に立つ

(観音寺)

古しえの仏の像の五六体並び耀よい花咲き初めぬ

(有田町)

花雲る赤絵の町や陶工の姿を見せじ通りひそけき

(岩国城)

山頂の花まだなりき一国の昔厳しき山の城かも

花の咲きチョゴリを着たる朝鮮の女も踊れる大和の春かも

(京都)

筑地塀古りて長々とつづきけり枝垂れ桜に暮れる京の街

満開の桜に椿手に持ちて乙女の立てり京の春かも

(吉野)

花は散り吉野を去るやみちのくの我と別れぬ都人かも

みちのくゆ訪ねし我や花散りし後にたたずむ西行庵に

さし昇る朝日に映えて暇もなく花吹き散りぬ吉野山かも

(大原の里)

夕つ方花 の散りつつ旅人に女人のあわれ語る里かも

杣人の暮らしのありや花に埋もれて淡き月かも

一陣の風に散れども尽きせぬは吉野の桜山を染めにき

(下田)

山頂に花吹き散りて風強し開国の港に春日落ち行く

日のい出る大和の国 や東海に朝日の昇り花そ咲くなり

(平泉)

古の大き御池の夕暮れて枝垂れ桜一本淋しも

夜桜を映す御池や古しえの都の栄華偲びけるかも

古の都の跡をたづねればかそかに散れる夕桜かも

(気仙沼)

亀山に桜咲き初めて白き波打ち寄せひびき旅人の来ぬ

裏山の社に花散り啄木の歌一つ残す荻の浜かも

医王寺(福島)

医王寺を訪ねて心鎮まりぬ枝垂れ桜に落椿かも

花散りて夕べ静けき医王寺を一人の女人訪ね帰りぬ

(会津高田)

イサスミの杉の木立の森厳に齢を保つ薄墨桜

言い伝え残し会津の山の奥千歳桜の今だ咲かじも

京の姫幾年ここに過ごせしや御前桜の咲きて散りにき

(三春)

城跡の道を登れば落椿枝垂桜に城下町暮る

朝風に花の吹き散り県境をこえて走りぬサイクル車かも

(桜の旅)

また遠く南の国を旅をして北の古しえの跡の淋しも

南への長き旅路ゆ帰り来てみちのくの花まだ咲かざりき

みちのくは花の盛りとなりにしも南に行けば花は散りにき

みちのくの栄華の跡や一陣の嵐に散れる桜花かも

みちのくのとある町なる桜花散りて淋しき訪ふ人なしに

この山の奥に家あり淋しきや夕べ花散り山木屋を去る

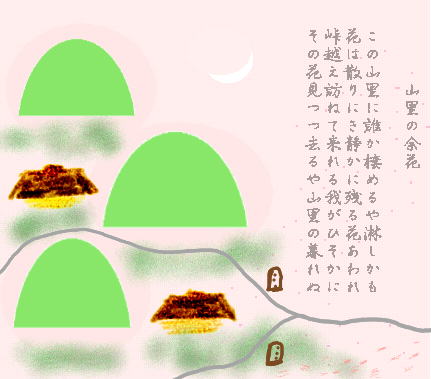

山里の余花

この山里に誰か棲めるや淋しかも

花は散りにき静かに残る花あわれ

峠越え訪ねて来れる我がひそかに

その花見つつ去るや山里の暮れぬ

桜前線

桜前線

日本の桜は南から順々に咲いてくる、日本をみちのくから旅して南から帰った時

すでにみちのくの桜は散り、逆にみちのくの花が盛りの時、南の桜は散っていた

桜の咲く時期、北海道まで入れると5月頃まで桜が咲いている、南から北と北から南と桜は移り咲いてゆく、そこに日本の春の特別な趣きがある、その桜の咲く時期が何日かずれている、それが面白いのである、こっちで咲いたらあっちで散ると

桜はさらに山の方では遅く咲きそれもまた一つの趣きを与えている、日本は山川海と変化に富んでいるからそれぞれの地域的個性が出てくるのでる。

聞きもせじ束稲山の桜花吉野の外にかかるべしとは−−西行

吹く風を勿来(なこそ)の関と思えども道もせに散る山桜かな

千載集 八幡太郎義家

みちのくの桜の歌

みちのくの桜の歌

みちのくではこの桜の歌が一番有名である、束稲山(たなばしやま)は平泉に

あり西行がはるばる訪ねて歌ったものである、西行は何回か平泉まできていた、

西行は桜のことだけでなく平泉の繁栄のことを言ったのだろう、それほど平泉は

栄えていた、当時陸奥といえば遠い辺境の国でありそこに七堂伽藍が立ち黄金文化がありそれが黄金の国、ジバング伝説を生んだという説もあるから陸奥の黄金は

有名だった、なぜ人は黄金に惹かれるのか、インカであれ西部開拓であれすべて黄金を求めてのあくなき人間の欲望のための征服であった、エルドラ−ド(黄金郷)

への夢だった、平泉の繁栄のもとも黄金だった、しかし最後は夏草に埋もれ黄金文化の名残りの金色堂だけが残った、芭蕉はこの歴史を短い俳句で歌い上げたことに

感嘆するのだ、たった二句の中にその歴史が凝集して歌われていたからだ

八幡太郎義家は源氏の武将でその人柄や人情に厚いことで陸奥の人にも慕われ伝説化した、この人のことに説明したものが電子本のテキストで百円で売っていた、やはりプロの作家なのでうまく説明しているがこれまた著作権があるので転載はできない、通信の世界ではこうした情報がまだまだほんの一部しか公開されてをらずほとんどのこれまで蓄積したものが本にあるということで困る、テキストになってすぐ手に入れられると便利なのだが本になるとめんどうだし必要なのは一部だけの場合もあり困る、しかしテキスト化され閲覧できるようになると格段に今まで知らない情報が流通することになる、だからこのサイパ−スペ−スの中で流通するようにならないとこの世界は発展しない、そのためのプロの作家の有料化、電子マネ−のように手軽に買いるものが必要になってくる。

勿来とは来る勿れという意味だがつまり蝦夷征服の朝廷軍が来る勿れの意味だが

「風よ吹く勿(なか)れ、美しい桜を散らすから”、、、せ」に「背」とかけ、「道」に「陸奥(みち)の国」がかかっているとも見られる。だとするとこの歌には“戦乱よ、陸奥国には起こってくれるな」

これは桜田晋也という人の解説である、戦いで死んで散ってゆく人を惜しんで歌った意と解している、しかしこうして引用することが著作権として問題になるのかわからない、なぜ著作権が今問題化しているのかというと素人がプロのようにHPで発表、表現できるようになったからだ、そうすると当然写真や引用も必要になり自分だけでまかなえなくなってくる、つまりプロの雑誌社のような問題に直面しているのだ。

この義家により源氏に坂東武者が味方する素地ができたという、鎌倉には源氏山というのがある。

紅葉して鎌倉囲む源氏山

鎌倉は山が城壁のように囲んでいる自然が要塞のような土地である。まさにあのような土地が守るためには必要だったのだ。

また東北にある鎌倉とつく地名、鎌倉山などは鎌倉と関係したものだろう。

福島県の桜

福島県の桜

御前桜とは京に戦乱が起きて姫が連れ去られて人買いに売り渡され転々として会津へ入る街道まで来たという、姫がその桜により都を偲んだから御前桜というのだそうだ、郡山からの湖南町に行く白河街道である、この湖南町の福良までが郡山に入っている、なんとももの寂びた所でいかにも旧街道となってしまった、こっちの方は自動車なども余り通らないのでいっそう寂れた感じがした、

猪苗代湖畔の詩

荒れにし湖の唸りて

その岸辺の境の松は

枝長くしだれて古り

茅葺き農家の暮らし

一つの村の侘しかも

桜は散りて春は行き

謂われも古りにしや

御前桜の残りしかも

道の辺菖蒲の紫濃し

夏草に社は埋もれぬ

青葉木菟鳴く青松浜

囲む山々風わたりて

新緑の影の涼し朝や

桐の花咲き静まりぬ

山のかなたに旅人は

越えて遙かや去りし

碧々と湛えし湖はも

神代より変わらぬ色

その色の心にしみぬ

雲の影の移り流れて

吹く風の岸辺の松に

寥々と鳴り砂浜清し

湖畔の家は誰か棲む

ここにし慈しみ深く

美しき自然とともに

英世は育まれしかも

夕辺目にしむ藍の色

この湖に一つの島や

誰が名づけしや翁島

幸の翁のここに棲む

国の真中に寂寥の湖

風雨湖南の道

湖南の道 風雨荒れにき

古き御堂に 我しばし雨やどり

づはめ飛びて また我はたちぬ

山蔭の湖南の道 雨にぬれ田植えの人や

道の辺にあわれ 草に埋もる碑や

大杉、古峰、飯豊 磐城、白旗神社など

中に荒はばき神社や 巨杉の風に鳴り騒ぐ

ここにまた伝説語る 桜は散り誰か尋ねむ

社の苔生す石段 もの寂びにけり

今日桜の樹の 風に激しく揺れ

鳴咽するごと この僻村に伝説を留む

別れし都人は はるか帰らざるかも

黒雲流れ 風ぼうぼうと吹き荒れ

雨濡れる一すじの道 身に染みて

峠越え峠越えつつ 山のかなたに

旅人一人 はるか去り行きぬ

あの時は雨だったのだ、自転車でぬれて走っていた、あそこはかえって自動車も余り通らないから昔を偲ぶことができる。これは書き続けると長くなる

......................

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

風雨に打たれていかにもわびしい

案内板

望郷の念がというところに

何か怨念のようなものさえ

こもるのが感じた

今年また桜の散りぬさえぎりて境の松や福良の暮れぬ

花散りて境の松の枝長し−−−これだけでは詩になっていない

不思議なのは俳句から短歌になるのはわかるが短歌から俳句になるのもある、短くして簡潔になる場合である

短歌と俳句は兄と弟、母と子のような面がある。日本のような箱庭のような風景には短い詩が合うのである。

![]() 戻る 進む桜のエッセイ3へ

戻る 進む桜のエッセイ3へ

2

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・