みちのくの境界について(形見の碑一つ)小林勇一

みちのくに淋しく碑が一つ残る。

寒月や昔の形見碑の一つ(自作)

西行の歌に

むつのくの奥ゆかしくぞ思ほゆる 壺のいしぶみ 外の浜風

外の浜風とあるのはあそこはかなり昔は海が入りこんでいたから海の風が吹いてきたのだ。それから外の浜風とは外ケ浜を意識したので都の人にも広く知られていた津軽の海のことである。

一茶の句に

外ケ浜(そとがはま)

今日よりは日本の雁ぞ楽に寝よ

これはロシアの方からくる雁のことであった。ここに当時の国境意識がありここから外は危険な地域と認識されていたらしい。ただ当時どういう国境意識があったのか定かではない。坂上田村麻呂が矢で「日本中央」と刻んだ碑が壺のいしぶみだという。多賀城跡が蝦夷征服の拠点となった所だが古代における距離の感覚がない現代では芭蕉のような「むかしよりよみ置る哥枕、おほく語傳ふといへども、 山崩川落て、跡あらたまり、石は埋て土にかくれ、木は老て若木にかはれば、時移り代変じて、其跡たしかならぬ事のみを、爰に至りて疑なき千歳の記念、今眼前に古人の心を閲す。行脚の一徳、存命の悦び、羈旅の労をわすれて泪も落るばかり也。」これほどの感激をもつことはできない。この碑がこれほど重要なものなのか認識することもできない。芭蕉の時代そんなにみちのくが奥深い所だったのか、一茶の時代には津軽の外ケ浜が奥地となった。奥の細道は移ってゆくのだ。自分にとって自転車で行った宗谷から稚内の旅が奥の細道だった。最近狂牛病問題で話題になった猿払村を通ったがあそこの人が言っていたがあの辺は寒いので畑作もできないから困るというのを聞いてそうかなと思った。というのは5月下旬でも5度だったのだ。真冬の寒さだった。ただあの寒さは地元でも異常だったことがインタ−ネットのホ−ムペ−ジ見てわかった。正に北海道が寒いということはアイヌのように狩猟や鮭をとる暮らしになった。

奥の細道を偲ばれる場所は今は極めて少ない。ほとんど騒々しい自動車道路になっているからだ。ただ一カ所自転車で行った境の明神のある処は昼なお暗い杉木立の中に細い道が通じていてまさにここから奥の細道に入るという実感のもてる処だった。昔の道は人が歩くだけだから細い道で十分だったのだ。今のような広い道路ではないから時代のギャップで当時を偲ぶことや想像することが的はずれになるのである。奥の細道でも郡山には三〇人とか本宮にも飯盛女がいた。郡山は二千人くらいだから今では十倍になっている。東京も百万から十倍の一千万になっている。日本の人口はもう飽和状態であることは確かである。さすがに繁華な東海道と比べようもないが飯盛女がいたのであるからそれなりに行き来はあったのだろう。飯盛女の墓が御油の寺に残ってをりかなりの数が病気で死んだということは過酷であったことがわかる。

壺のいしぶみには「去靺鞨国三千里」とある。この靺鞨国とは渤海国のことであり日本海の能登を中心に八回以上来ているのだ。一時期日本にとって重要な役割を果たした国だった。日本海は今は寂れた感じのする所だが江戸時代までは北前船とかで交通の要路であり日本海の方が栄えたのだ。古代でも何故出雲が大和に対抗するほど恐れられていたかというと韓国の新羅とかと通じていたからである。国引き神話などはまさに外国の国を引っ張るほどに出雲は大きな勢力をもっていたのだ。太平洋は波が荒いが日本海は航海に適していたのである。一三湊を要して安藤氏が日之本将軍として鎌倉幕府に対抗したのもこっちこそが日之本を治めるんだという意識があたしそれだけの力も一時期持っていた。日本中央という碑が発見されて物議をかもしたようにこっちの方が日本の中心だという意識が縄文時代以来根強くあったのだ。

いづれにしろ境界となる地域は為政者にとっても重要な場所であり意識されるのだ。勿来の関、白河の関、そしてみちのく真野も境界だったから都の人、奈良の支配階級にも知れ渡り万葉集にも残ったのだ。古川古松軒の旅で角田から中村(相馬市)に来ると36町が一里となる。明確に数字として意識される。江戸や京都の文化が浸透したのは相馬くらいで仙台はさらに奥だった。つまり江戸時代でもそうだったように古代でもそうだったのだ。真野の萱原(みちのくの真野の萱原遠けれど面影にして見ゆというものを 笠女郎)という荒蕪の地として意識されたがそこが蝦夷を内地化した境界だったからだ。外ケ浜は大和からするとまさに外の地、化外の地、文化なき野蛮地帯と意識されたのだ。文化的にそう意識されるのと同時にマルハシャリンバイの自生の南限の地とされるのはここが植物的自然的にも南と北の境界の地だったのだ。磐城もそうである、黒潮と親潮の境界の地として水族館を最近作った。生きた珊瑚が実際にあったし熱帯魚が来ていたしその熱帯魚をわざわざ追って千葉から見に来た人がいたのだ。

鹿島町の橲原(じさばら)渓谷からは珊瑚の化石が発掘されている。植性的にも文化的にも境の地帯だった。それ故に都の人にも意識されたのだ。歴史においてこの境は非常に大きな意味をもっている。ライン川はゲルマン民族とロ−マ人を分ける川でありピレネ−山脈やアルプスも地理的に文化を分ける境界であった。境とは堺(さかい)のようにまた栄える場所でもあったのだ。二つの文化が交わる所、国と国の交わる所は貿易も盛んとなり栄えのだ。イスタンブ−ルがヨ−ロッパとアジアの境となり栄えたようにである。ドイツの次の詩はそうした国と国との境目で融合する文化を謳っている。黒々としたゲルマンの森と明るいラテン系のフランスの空と大地とのコントラストでもあり自然の境目でもありそこが文化の融合する場所ともなる。理知の論理の明るい世界とニ−チェやベ−トベンなどの黒々とした森の情感の世界を分ける地帯である。ドイツの文化はゲルマンの森と一体となって存在していたから自然を離れてまた文化もないのである。境になる処には常に歴史的な場所だった。相馬と伊達の境もそうだった。なぜ相馬と伊達が争ったのか鉄をめぐる争いだったらしい。浜では古代から砂鉄がとれていたのだ。韓国の伽揶も鉄の産地で鉄の延べ板が貨幣のような役割を果たしていた。現代でも石油をめぐり世界戦争になるごとく資源をめぐる争いが戦争の原因である。相馬二遍返しの民謡はそうした争いの果てに境界が定まりともに栄えようとする歌となった。

とにかく碑の一つに歴史を凝縮したものがありそれを歴史的に想像力をもって読むことが大事になる。形見分けというのは昔武士の女性が死んだ時、着物が大事なもので一生同じものを着ていたらしくそれで死んでもその着物をまた使うように形見として残したのだ。それが形見分けなのだ。いかに物が貴重であったかわかる。今形見分けなど死語になるし通じない。しかし先祖の残したものは少ない故に大事にすべきなのだ。

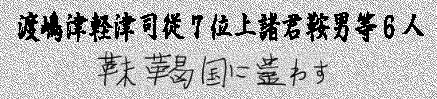

津軽からマカツまで派遣された人がいた記録である。マカツと日本は深い関係にあったことは確かである。

アイフェル生まれの人

七つの湖の下にくすぶる

太古の残り火

七つの丘に燃え上がる

久遠の光

聖者たちが神々しいものを眺めた処

ロ−マ人の手に成る

送水路を

今も音高く水が流れる

地上のものにも軽くつながれ

永遠の国へ

上昇をめざす

開かれた境目の地帯

ここはドイツビ−ルと

フランスワインのあいだに

生まれ育った者は

天国にも近く

黒い大地にも近い

ト−マス・インモ−ス(戸川敬一訳)

ロンゲンドル−フ撰集より

相馬二遍返し

伊達と相馬の 境の桜

花は相馬に 実は伊達に

駒にまたがり 両手に手綱

野馬追い帰りの ほどのよさ

二遍返しで すまないならば

お国自慢の 流れ山

竹に雀は 仙台さんの御紋

相馬六万石 九曜の星

白河の関へ

一すじ旅の道

一本古りし松の影

柿なりぬ一村過ぎぬ

川の流れの岸に野菊咲き

義経の名づけしと五両沢

五両の値の水は貴重なれ

賊に襲われ殺されし

乙蔵の墓の葎にうもれて

一すじ杉木立の道の昼なお暗し

境の明神のここに祀られ

その杉も古りにき

ここ過ぎて旗宿の関に至りぬ

まことに奥の細道なりしも

ここより須賀川に世をいとう僧

敢えて訪ぬるもあわれかな

一句残してさらにみちのくの

曾良とともに奥へと分け入る旅路や

影沼とはいかなるものや

今なお謎を帯びて語りぬ

(世の人の見付ぬ花や軒の栗 )

![]()

真澄考三河国吉田の駅なる植田義方は、もと賀茂真淵翁に学びて俗名は植田や七三郎とて、おのれも一たびまなびのおやとせし人なウ。いといと命長き翁にて、この秋皇羅鳴がかきし東海遣名所図絵にも義方のところどころに出たり。

義方は賀茂真淵の弟子であウ、親戚でもあった。植田家は今に続いてお与、真淵から義方宛の書簡が残されている。義方は国学のほか、漢詩にもすぐれ、また俳諧仁もひいでていた。吉帆という俳名の俳人であり、『蕉翁発句故事考』という著作がある。まだご二河の地誌『三河個補松」の編纂にかかわった人でもあったことが注目される。真清は旅の中で、義方に次の西つの晶物と日記草稿《外浜奇勝》《雪のもろたき》を届けている。「陸奥真野萱原尾花」天明七年到者「松一削鶴の思ひ羽」天明八年到着「西蝦夷デタルナヰ夷人ノマキリ」寛政十一年到着「呂斯委夜の世現」享和元年到者この回つの晶物には到着年月日と届けた自非英二(真澄の本名)の姓名が植田義方によって記されている。品物には手紙が添えられていたと思われるが、手紙は保存されていないという。日記草稿も同じである「陸奥真野萱原尾花」は「天明七丁巳十一月七日白非英二生ョリ送来ル」とあるという。真澄は天明六年1786)九月十西日に真野宣原を訪ねているので、この時採取したものと推定できるUまた、「松一削鶴之思ひ羽」には「天明八年戊中十一月}日至自井英二贈之」とある。この年七月十四日、真澄は松前の福山(松前町)に到着しておウ、その頃鶴の羽根を入手したものと思われる。「西蝦夷デタルナヰ夷人ノマキリ」は寛政十一年二七九九)百シヤノぜに到者し、「呂斯委花乃世舞」は享和元年二八○一)に届いている。どちらも松一削で入手したものと推定されるが、真清は寛政回年二七九二)には松前を離れてお与、なぜか義方の手元に届くのに年月がかかり過ぎたよう仁思える。いずれにしろ、真澄は義方と連絡をとりあって旅をしていたことは明らかである。天期六年二七八六)一月二十八日、平泉(岩手県平泉町)滞在中の真澄は、毛越寺の衆僧が比叡山延暦寺に行くというので、故郷三河への手紙を依頼したと《かすむ駒形》に記しいさわている。同じ年画月二十七日、徳両(岩手県胆沢町)滞在中、植田義方からの返事を毛越寺の衆借が持参したことが《はしわの若葉》に記されている。真澄が故郷に宛てたと記した手紙は義方に宛てたものであったことがわかる。後のことであるが、寛政丸年二七丸七)五月二十六日、真澄は和徳(青森県弘前市)に間山祐真(津軽藩藩士)を訪ね、婦国の挨拶をするが、祐真は、「あなたが故郷へ帰っていきなさると、みちのおくの風俗を情緒ある筆をもって書いた日記のかずかずは、さぞや見る人のだれもが珍重して読み、その価値も貴いものと思われることでしょう。この辺りの

「陸奥真野萱原尾花」これがどこの真野なのか、江戸時代は鹿島町の真野ではない、芭蕉が「真野の萱原」と奥の細道に書いたのは石巻の真野だった。

目次へ

目次へ