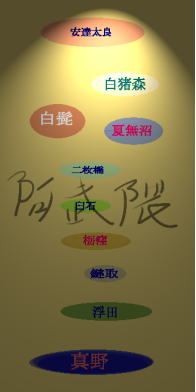

安達太良から真野の萱原(阿武隈高原を結ぶ歴史)(小林勇一)

安達太良の 嶺に伏す鹿猪の 在りつつも 吾は到らむ 寝処な去りそね

陸奥の 安達太良真弓 弦著けて 引かばか人の 吾を言ひなさむ

陸奥の 安達太良真弓 はじきおきて 反らしめ置なば 弦著かめやも

この歌で注目すべきは鹿、猪に例えている妻問い婚の原初的世界があり狩猟時代の世界があった。真弓という弓がでてくるのは万葉集時代の蝦夷の武器は主に弓でありこれは狩猟のとき使っていたから武器として使いやすいから弓が常にでてくる。弓は日常的に使うものだった。白猪森と佐須の山津見神社は白狼を祭っているから狩猟時代の名残りで祀られた神である。農耕が始まると特に水田になると猪や鹿は田畑を荒らすのでやっかいものになった。山寺の磐司磐三郎の伝説もそうであった。

磐司磐三郎は猿王(日光の猿麻呂)の子で、初め奥州名取川の渓谷(二口谷)で狩りをしていたが、のちに山寺に移り今の千手院に住んだ。

日光は毛野国であり狩猟するものも移動していたのだ。古代は東北のような地はまだ未開地が多いとすると移動することができたのかもしれない、国がまだ定かでないときは移住とか移動がしやすいからだ。

檀(まゆみ)の樹皮で作られた上質の紙。平安末期には楮(こうぞ)を原料とした陸奥(みちのく)紙が作られ、中世以後も同じ原料で備中の厚手の上質の紙が作られた。江戸末期より縮緬皺がつけられた。用途は、幕末まで宮廷や幕府の御用紙として、今は儀式・包装用に使われる

南淵(みなぶち)の、細川山(ほそかはやま)に、立つ檀(まゆみ)、弓束(ゆつか)巻くまで、人に知らえじ

こたで檀(まゆみ)としている。船引に檀野平(まゆみのだいら)(田村郡大越町 下大越字檀野平)というのがあり檀(まゆみ)は弓の材料とともに紙の材料になるものであった。宮城郡松島町 桜渡戸字檀山もあるがこれはダンザンと読むのかもしれない、檀(まゆみ)とつく地名はかなり少ない、ただ姓とか名前に多いからそれなりあるのかもしれない。祭壇とか護摩壇とかの壇は檀でもあり北朝鮮の始祖の伝説の檀君神話というのも祭壇の意味である。この漢字をなぜあてたのかやはり何か意味あることなのだろう。

『枕草子』……白く清げなる陸奥紙に、いといと細う書くべくはあらぬ筆して、文書きたる

『源氏物語』……「うるはしき 紙屋紙、陸奥紙のふくだめるに」「陸奥紙の厚ごえたるに」「いと香ばしき陸奥紙の」 「ふくよかなる陸奥紙に」

檀紙は白くて厚くふくよかな紙で、公家の男たちは 懐紙として愛用し、公文書、日録の用紙の ほか掛け紙、包み紙などになり、いわば平安期を代表する紙のひとつであった。

なぜ陸奥紙に注目したかというと陸奥の特産物として平安時代まで独自に作られたものがない、木から紙をすき作ったということはかなり高度な技術が必要でありそういうものがブランドとしてあったことに陸奥でもブランドがあった。優れた特産物があったということで注目した。特産物があるということそれは地元の誇りである。そういう特産物が平安時代にあったからこれが陸奥では一番古い特産物である。紙の歴史も古いがエジプトはパピルスであり葦から作ったものでこれpaperになった。羊皮に文字を記したりと木から作った紙はない、日本では紙に関しては早くから作られ発達した。材料になる木があったためであろう。支倉常長が鼻紙として紙を捨てていたので驚いたというのはその例であり紙に関しては日本は早くから使用していた。

白く清げなる陸奥紙に、いといと細う書くべくはあらぬ筆して、文書きたる

厚ぼったい陸奥紙にいといと細う・・・・と筆で女性が書いている姿がなんともほほえましい情景である。厚ぼったい陸奥紙に女性の繊細な文字が書きこまれる姿が文化の融合をそこに写し出されていた。この陸奥紙江戸時代末期まで使われていたのだ。

わが油じみし櫛笥(くしげ)の底をかき探れば、

陸奥紙(みちのくがみ)に包まれし細身(ほそみ)の剃刀こそ出づるなれ。(与謝野晶子)

古代から江戸時代、戦前までその土地独特のものを作っていた。それが誇りでもあった。これは織物について時事問題で書いた。紙もまた白石紙とか丸森紙とか様々な地方特産の和紙があった。だから紙漉き沢とか各地に地名として残っている。特産物があることこれは地方を豊かにするものでありこれなくして地方は豊かになれないのだ。他から買ってばかりいたら豊かにはなれない、だからなるほどこんな昔にも特産物があったということに感心したのである。大量生産時代の物はすべてに地方の味がないから文化も感じないのだ。その土地から耕す(cutivate-culture)がなくなったのだ。それは地方を貧しくしたのである。公共事業だけでは地方は豊かになれない、地方のブランド品を作らないかぎり豊かになれないのだ。それは物質的にだけでなく精神的にもそうなのである。地方から発信する想像するものをもたないかぎり豊かになれない、情報的にインタ-ネットで全国にも世界にも発信できるようになったが地方のブランド品を作るとなると容易ではない。そこに地方の最大の問題があるのだ。

よいパンとよい酒があれば、いい道ができる

Bon pain et bon vin et tu feras un bon chemin.

そこにうまいもの、ブランド品があるとき自然と人がよってきて道ができる。その土地のものがないなら人もよってこないのである。

続日本紀の和銅六年(713)に陸奥国が白石英、雲母、石硫黄を献上したとある。天平六年(七三四)「尾張国正税帳」同10年「駿河国正税帳」に陸奥国から馬が献上された。「正倉院文書」天平字六年(762)には陸奥国の漆の価格が記され11世紀の始め頃の「新猿楽記」には「陸奥駒、また檀紙、また漆」とある

白石英とはこれが白石市の名の起こりであったとすると意外だった。特産物が地名化することがある。ということはかなり古い由来を地名にしているのだ。漆は青森の方が西より古くから発達したようまた日本のJAPANが漆のことをさしているこどく古いのである。その他、鹿尾、熊膏(くまのあぶら)、昆布、砂金、薬草、鷹などが貢進された。昆布は三陸の海岸からもたらされた。昆布は寒い海でとれる。気仙沼から塩釜とかではとれてきなかったろう。これらはみな加工した技術力がなくても提供できるものである。今でもアフリカの鉱物資源やスリランカの茶にしても中東の石油資源にしても加工する技術がないと豊かになれないのだ。資源を活かせないから豊かになれないのである。陸奥の馬は早い時期からいい馬が産する地として有名だった。スルスミとか名馬の伝説があるからだ。駒ヶ峰も馬を祀った神社があった。

「後拾遺集」八月駒迎をよめる 源縁法師

陸奥の安達の駒はなつめともけふあふさかの関まてはきぬ

陸奥のしのふのたかを手にすえてあたちの原をゆくはたか子か 能因法師

鷹は鷹狩用と矢羽根用である。西白河郡泉崎村の原山一号墳からは鷹狩りの埴輪が出土しているから東北でも古くから伝わっていた。未開の地だから鷹がかなりの数生息していたし鷲なども生息していた。

万葉の安達太良の歌はちょうど緯度では陸奥真野の萱原と一致しているからここまでが大和の勢力圏内早い時期から組み入れられた。そして名取とかに巨大前方後円墳ができたのは多賀城を作るための前衛基地として進出した勢力があったことを示している。福島の信夫の瓦と原町の植松廃寺跡の瓦が一致しているのはそのためである。

続日本後紀に承和10年(843)の

陸奥白河郡百姓外従八位上九など狛)こま)造知智成の戸一烟⇒陸奥白河連

安積郡百姓外少初位下狛(こま)造子押麻呂戸一烟⇒陸奥安達連

これは高麗造で高句麗人であるとすると技術を伝えた人が賜姓されたのだ。ここに二人も明確な渡来の人物が存在していることは重要である。古代では渡来人は技術をもっているから重要な役目を担っていたのである。遠田郡の小田の黄金をとりにきたのも百済王であり渡来人の技術者だった。技術者はウズベキスタンかなんか知らないけどとんでもない遠くに金脈や鉱石を探しに行っているのだ。

何故今阿武隈高原が浜通りと中通りが結びつかないかというと阿武隈高原が横たわり交通の便が閉ざされてしまったからだ。私は自動車がないから汽車だと岩沼回りで福島に行くことになる。すると阿武隈高原は通らないからそこが生活的に空白地域になるのだ。塩の道があったように二本松までは阿武隈高原を通るのが一番近道なのである。二本松や三春とは阿武隈高原を通じて結ばれていたのである。そしてこの阿武隈高原はかなり広いのだ。だからそこに隠れ里のように点々と村がある。それが魅力的なのである。

地名を手がかりとして土地の歴史を解明できる。地名を考えるとき必ず同じ地名が全国にある。東和町の白猪森というのも結構ある。伝説にもなっている。地名は必ず同じ地名が他にもある。ということは偶然ではなくそういう地名を名づける同じ文化をもった人々がいたのである。この地名の共通性は外国まで通じている。テムズ川とクレイン川が合流する地点がTWICKENHAMでTwickはtwicceでありhamは川辺の土地である。ハムレットとは川辺の土地のことだった。川辺の村のことだった。once,twiceのtwiceの語源は道が交わるとか道が二つになるとか、川が二つあり交わるという意味だった。twiced riverが川俣だった。つまり川というのは二つの川が合流する所や道でも交わる所は行合道のように地名になりやすい、そこに人が交差する場だからだ。川俣という地名も川から名づけられたのか不明だがそれなりに小さな川が流れて交わる場所から名づけられたのかもしれない、川俣氏が奈良から移住したというのもあるがやはり川から名づけられた説も有力である。ではどうして白猪森と名づけられたのか、それは時代的にいつだったのかが問題になる。地名は化石のように古い場合がある。地名だけが何も残さないのに残っている場合があるのだ。

ともかく鹿島町の真野に霊山が落城したとき逃れてきた宝財踊りで有名な一族が鹿島町に根を下ろしたように阿武隈山地を通り浜通りに移住した人々がいた。一方浜から来た一族の人、それは鎌倉であったが岩松氏などがいた。歴史的にみると毛野王国の支配下にあったから中通りから阿武隈高原を通ってきたのが古の道だった。だから安達太良山は吾妻山より早くから知られたなじみのある山だった。蔵王なども知られていないし安達太良は古代の象徴的な山だった。会津峰の国をさ遠み・・・の会津峰というのはわからないが会津はそのものが山国だから一つの山をさしていない、だから会津峰はaizu mountains なのである。「安積山影さへ見ゆる山の井の浅き心を我が思はなくに」の歌は井戸だから人の集まる所に井戸が必要であり駅にも井戸が必要でありそこが最初福島県で最初に都の人も来て開けたところであった。人間水だけはどこでも欠かせない、江戸では水も売っていた。旅をしても水は欠かせない、だから「鈴が音の早馬駅家の堤井の水を給へな妹が直手よ」.・・・・・の歌が残ったのも当然である。水が最初に必要なものなのだ。嶺に伏す鹿猪の・・・真野の萱原というのはまだまだ荒蕪の地だったのだ。

安達太良から真野の萱原

安達太良の山の影大いなるかな

万葉にも歌われし山にそありぬ

みちのくの奥処の山にそありぬ

阿武隈の山々深く人は棲むかな

白猪森は何語る奥深き山の暮らしや

荒々しくも雉鳴き飛び交いて

夏無沼と寒き高原の名にあれ

鄙びて一村知らじ春の日や隠されぬ

木幡の旗祭りその由来も古し

積もれる雪とは知らずして

源氏の旗とここになびくや

源義家の馬を洗うと伝説の馬洗川

伊達政宗に滅ぼさる城の跡

小手森城や山中深くその無念を語る

三重の塔と杉木立に隠されて

祈り静かにここに住むなれ

阿武隈川の流れは山間深く滔々と

巻淵に広く淵なし淀みつ流れ

島山に急流となりて磐間を激ち流れ

丸森にい出てや遠く残雪の蔵王を望む

名取に大いなる前方後円墳ありて

多賀城に大和の国をしらしめぬ

しかりまだみちのく奥こそ深しも

陸奥の首領、アテルイは恐れられしも

悲しかな坂上田村麻呂に連れられて

交野にて処刑され無念の深しも

安達太良の山の影大いなるかな

小手姫の機織りの里とてあわれ

夕桜の道川俣にその影なおも映えにけるかな

峠の道の長しや我が越え行かむ

かなた飯館にこなた川俣の境や

根元二つに分かれし松は境の松や

水境神社と何語る神社の古りぬ

飯館の二枚橋、臼石と我が帰る道

また夕鶯の鳴くも淋しき山里や

また峠を越えて昔の大倉村へ

冠嶺神社のある栃窪に出て

鍵取の伝説残るはここな

春の星我が仰ぎて我が家の近く

万葉の里真野の萱原の鹿島に帰りぬ

安達太良と真野の萱原はここに結ばれぬ

海を望み桜井古墳の大なりしも

はや大和に知らるるみちのくなりき

地名散策にもどる

二本松から安達太良の詩や写真